Queste notizie le apprendiamo dai racconti di Erodoto e di Antioco di Siracusa i quali non chiariscono, però, se il luogo della città fosse già occupato da popolazioni indigene: d'altro canto le testimonianze archeologiche sono troppo sparute per dare una risposta certa. Lo stesso nome viene fatto derivare dal fiume Elete che attraversava la città o dal greco Elos (palude).

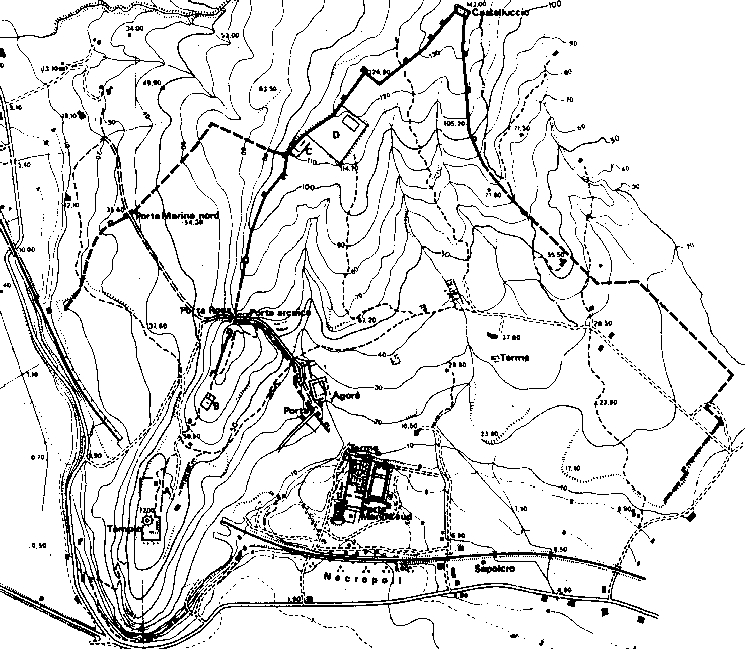

La città fu fondata su di un promontorio posto a 72 m. s.l.m. che nell'antichità si protendeva direttamente sul mare. Successivamente la città si espanse nelle due pianure poste a nord (delimitata dal fiume Alento) ed a sud (delimitata dalla Fiumarella S.Barbara) del promontorio. A difesa del territorio vennero create una serie di fortificazioni quali Punta della Carpinina (presso Licosa) a nord, Torricelli (presso Vallo Scalo) e Civitella (presso Moio) ad est e Castelluccio (presso Pisciotta) a sud. La scarsità di aree coltivabili non costituì un grosso problema per i Focei che avevano invece una netta propensione per il commercio marittimo e per la pesca.

Pochi decenni dopo la fondazione, i suoi intellettuali più illustri, i filosofi Parmenide e Zenone, fondarono la scuola "eleatica" che ancora oggi influenza gran parte del pensiero del nostro tempo. Fu anche sede di una scuola di medicina e meta di infermi che accorrevano al suo asclepeio per le cure. Nella stessa scuola venne ospitato anche Senofane di Colofone. I due filosofi eleatici diedero alla città un'adeguata legislazione. Ma ciò non bastò ad evitare l'ascesa del tiranno Nearco il quale scoprì una congiura ordita da Zenone ed i suoi seguaci, condannando a morte il filosofo.

Elea dovette sostenere anche duri scontri con la vicina Poseidonia (Paestum) e con i Lucani. Come Paestum si schierò poi a favore dei Romani nelle guerre contro Annibale. In età romana Elea, rinominata Velia, venne ricordata per la dolcezza del suo clima, l'ospitalità e l'alto tenore di vita degli abitanti, diventando meta di numerose personalità, tra le quali Cicerone, Paolo Emilio e Orazio.

La storia ci ricorda anche che Bruto, dopo l'uccisione di Cesare, si rifugiò a Velia e Marcantonio, partito al suo inseguimento, lo attese al largo senza entrare in città.

Un duro colpo all'economia della città venne dall'insabbiamento dei suoi porti che rese difficile l'attività marinara. In tal modo Velia sopravvisse ancora per poco diventando sede vescovile, ma venendo abbandonata a seguito delle invasioni saracene (sec.VIII-IX).

Dell’antica Velia si perse ogni ricordo tanto che sulla parte alta del colle sorse in epoca normanna un castello con un villaggio chiamato Castellammare della Bruca concesso da Federico II a Gualtiero de Cicala: è ricordato già nel 1144. Nel '400 il villaggio, già abbastanza popolato, era in possesso di Amelio del Balzo, fedele e consigliere del re. Successivamente il feudo fu di proprietà di Francesco Sanseverino di Lauria, il cui stemma, a dire dell'Antonini, era scolpito a Velia in due punti del castello. Il Sanseverino acquistò la baronia con i casali di Ascea, Terradura e Catona, donandola alla Santa Casa dell'Annunziata di Napoli (che la possedette fino al '700).

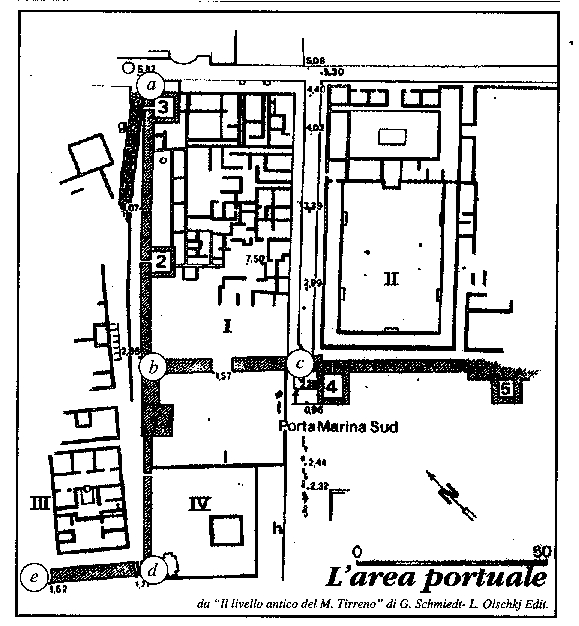

La visita alla città inizia dal quartiere meridionale. Precedentemente alla fine del III/inizi del IV sec. a.C. quest’area, invasa dal mare, funzionava come porto della città. Successivamente, anche a causa di una grossa alluvione nonché del progressivo e lento ritirarsi della linea di costa, essa si insabbiò e pertanto venne strappata al mare con la costruzione di mura ed urbanizzata.

Subito dopo l’ingresso sulla destra si notano le mura della città, costruite su quella che è stata identificata come una diga dell’antico porto. Al termine del muro vi è una torre circolare fiancheggiata da un varco a doppio imbuto, originariamente un faro.

Da questa costruzione le mura rientrano verso l’interno sino ad una poderosa torre quadrata (m. 8,20 per lato). Da tale torre iniziano le mura più arcaiche del VI sec. a.C. Il tratto che segue presenta un’ampia apertura che originariamente doveva servire per accedere ad una vasta area, forse una darsena, e che, persa la funzione portuale dell’area, venne occlusa. Dopo un altro breve tratto di mura si incontra Porta Marina Sud suddivisa in una porticola pedonale e nel varco per le merci. La prima fase costruttiva della porta risale al V sec. a.C., ma vari rifacimenti si sono avuti nel corso dei secoli. La strada che esce da Porta Marina Sud conduce verso quello che doveva essere il porto romano, più avanzato rispetto a quello greco. L’ubicazione esatta della struttura portuale romana non è ancora conosciuta, ma l’ipotesi più accreditata è che si trovasse aldilà del ponte ferroviario visto anche che nei pressi del viadotto ferroviario sono state ritrovare tombe del I sec. d.C. Appena fuori della porta è una torre nella quale si notano due tecniche costruttive diverse: i filari più bassi risalgono ad un’età più antica, mentre quelli superiori, con blocchi posti tutti di testa, sono successivi all’interramento della zona. Il muro che segue la torre è sempre di età arcaica a doppia cortina, di cui la cortina esterna è costituita di blocchi di arenaria squadrati, mentre quella interna è costituita di pietre naturali calcaree. Tra le due cortine è uno spazio (emplekton) riempito di pietrame e terreno. Il muro continua poi in direzione sud incontrando un’altra torre più piccola.

IL QUARTIERE MERIDIONALE

Inoltrandosi dall’ingresso agli scavi verso il viottolo che scende verso il

quartiere meridionale si incontrano due insulae sistemate a partire dalla

seconda metà del III sec. a.C. sopra un livello sabbioso come hanno

dimostrato saggi di scavo in profondità. Si incontra subito un tratto di

mura arcaiche con due torri quadrate. in questo tratto le mura sono

costruite in una particolare tecnica detta "velina" essendo caratteristica

di questo luogo: i blocchi di calcare e di puddinga sono disposti di taglio

alternati da blocchi di calcare bianco che conferiscono alla struttura un

effetto policromo a scacchiera. Tra le due torri è una piccola porta che

consente di accedere all’insula I. Qui si trovano alcune abitazioni a

cortile centrale con pozzo e, originariamente, con l’ara domestica. In una

di esse si trova un pavimento a mosaico con rosetta centrale e contorno ad

onda. Caratteristici sono i mattoni utilizzati per la loro costruzione:

costruiti con argilla locale, essi sono caratterizzati da scanalature

presenti su una delle facce e due bolli, quello del fabbricante e quello

dello stato (formato dalle lettere delta-eta o delta-eta-mi ossia le

iniziali della parola demos=stato).

Attraversata la strada che conduce a Porta Marina Sud si incontra l’insula

II occupata da un vasto edificio costruito nel I sec. d.C. su abitazioni

preesistenti come dimostrato da alcuni saggi in profondità. Si tratta di un

portico ad U coperto (criptoportico) nel quale si sono rinvenuti numerosi

ritratti di membri della famiglia di Augusto. Al di sopra del portico è una

spianata con un altare. Affianco è un colonnato su tre lati. Questo venne

costruito su una piscina a sua volta costruita su un edificio preesistente

in mattoni crudi del quale si ignora la funzione. Tutto il complesso

potrebbe essere un caesareum (edificio di culto dell’imperatore) o un

Collegio degli Augustali.

Tornati indietro sulla strada perpendicolare alla via di Porta Marina, si

giunge ad un pozzo sacro, profondo circa 6 metri. In esso vennero trovate

numerose offerte votive come balsamari, lucerne, vasi, statuette.

LE TERME ROMANE

Si imbocca la salita che conduce verso Porta Rosa. Si tratta di una strada

greca che collega il quartiere meridionale con il quartiere settentrionale.

Essa è larga 5 metri ed è delimitata da una cordonatura di blocchi squadrati

oltre i quali vi sono cunette per il deflusso delle acque piovane.

All’inizio si nota l’apertura di un canale che originariamente aveva una

copertura a blocchi. A sinistra è un edificio termale romano risalente alla

prima metà del II sec. d.C. Le mura esterne sono costruite con filari di

pietra fra doppi corsi di mattoni. All’interno sono visibili bei pavimenti

mosaicati con scene marine.

Superate le terme, la strada fiancheggia un grande ninfeo infossato con basi

di colonne ioniche.

L’AGORA’

Si giunge così all’ingresso di un complesso da molti identificato come agorà

o come ginnasio. Si tratta di un’area pavimentata e porticata con tre lati

delimitati da mura di terrazzamento alle quali erano appoggiate botteghe. Il

monumento, risalente al III sec. a.C., è preceduto sulla fronte da una

fontana, mentre sul muro di fondo è un monumento romano in mattoni con

nicchia. Alle spalle è un canale di pietra con copertura a doppio spiovente

disposto a gradini che funge da collettore delle acque: probabilmente esso

venne costruito a seguito degli eventi alluvionali.

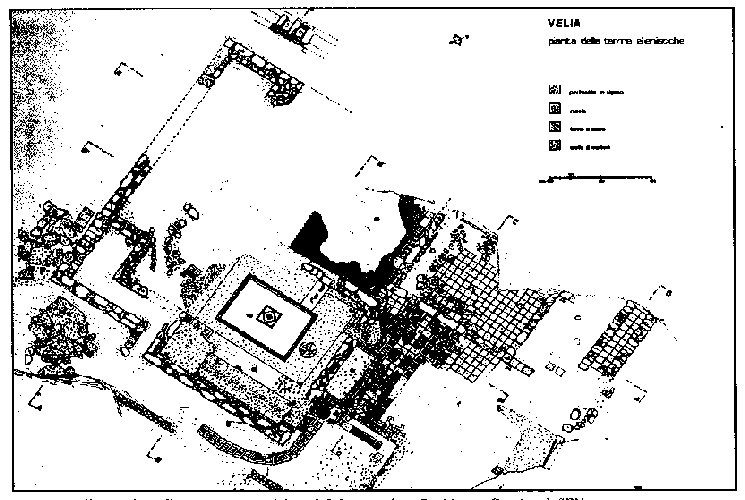

LE TERME ELLENISTICHE

Proseguendo a salire verso Porta Rosa, si incontra sulla destra una spianata

nella quale è stato messo in luce un impianto termale ellenistico risalente

al III sec. a.C. Si tratta di un complesso importante poiché costituisce un

"unicum" in Magna Grecia. Il primo ambiente che si incontra era

probabilmente l’apodyterium (spogliatoio) e presenta un pavimento in mattoni

eleati su cui poggiano formelle esagonali di terracotta munite di fori

rettangolari al centro. Sulla sinistra è un ambiente quadrangolare

all’esterno e circolare all’interno con vasche individuali in terracotta,

appoggiate alle pareti, per il bagno in posizione seduta. Tale ambiente

corrisponde al laconicum delle terme romane. Segue un ambiente non

identificato. Aldilà del primo ambiente è un vano di vaste dimensioni (calidarium)

con pavimento in cocciopesto e mosaico: si tratta di uno dei più antichi

esempi di tale tecnica nell’ambiente greco-occidentale. La parte centrale

del pavimento, di forma rettangolare, è contornata da un motivo ad onda

interrotta agli angoli da motivi vegetali. Al centro vi sono due quadrati

inseriti obliquamente l’uno nell’altro con una rosetta centrale a 6 petali.

In un angolo di tale vano è un basso banco e resti di tegole del muro

destinato, così, a contenere meglio il calore. Nell’angolo a destra v’era

una grande vasca con spalliera munita di riscaldamento sotto il pavimento.

Proseguendo verso sinistra è il praefurnium sovrastato da una cisterna.

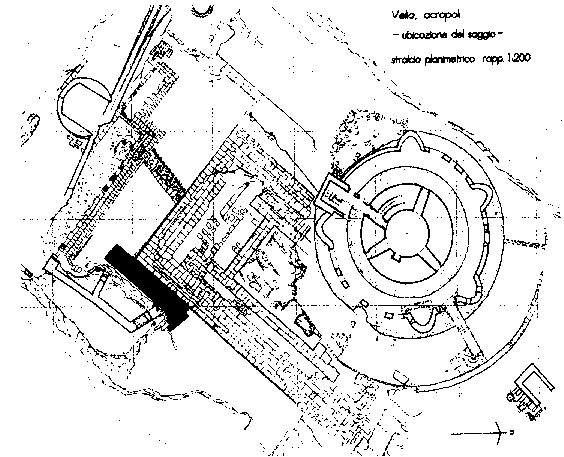

PORTA ROSA

Si giunge così a Porta Rosa, databile alla metà del IV sec. a.C. (segno che

i Greci conoscevano già a quell'epoca l'uso dell'arco che non fu, quindi,

un’invenzione etrusca). La porta è inoltre preceduta dai resti di una porta

preesistente facente parte del sistema difensivo arcaico con ante di

arenaria e tracce dei cardini e dei battenti. Porta Rosa consentiva il

passaggio da una parte all'altra della gola, mettendo in comunicazione il

quartiere meridionale con quello settentrionale (non ancora scavato). Un

muro di terrazzamento in opera isodoma contiene la sponda occidentale della

gola. L’arco a tutto sesto è sostenuto da due piedritti in opera isodoma.

Sul primo arco è un secondo archetto di epoca posteriore che doveva servire

a creare un passaggio (a mo’ di ponte) tra le due parti del crinale separate

dalla gola. La datazione è quella data dallo scopritore Mario Napoli (che

diede anche il nome della moglie, Rosa, alla porta), ossia la metà circa del

IV sec. a.C. La perfezione di Porta Rosa e l’armonia delle sue dimensioni

non è causale: basti pensare che la luce dell’arco inscrive esattamente due

circonferenze l’una sull’altra aventi per diametro la larghezza dell’arco

(m. 2,68). Nel corso del III sec. a.C., la porta rimase sepolta da una frana

e restò ostruita per sempre

LE CASE ARCAICHE

Retrocedendo di pochi metri, si inizia la salita verso l'Acropoli. Poco

prima di arrivare alla sommità, si notano i resti dell'insediamento

abitativo più antico della città (540-535 a.C.): si tratta di abitazioni ad

un solo vano con cortile antistante: la muratura è a blocchi di arenaria di

forma poligonale. Si tratta di una tecnica importata direttamente dall’Asia

Minore da dove provenivano i coloni). Le abitazioni sono disposte a terrazza

ed attraversate da una larga strada di terra battuta che conduce verso il

porto. Intorno al 480 a.C. queste abitazioni vennero cancellate per far

posto ad un grosso muro di terrazzamento in opera quadrata. Il tutto nel più

vasto progetto di ospitare gli edifici religiosi e pubblici sull’Acropoli e

destinare la parte bassa alle abitazioni.

L’ACROPOLI

Giunti sull'Acropoli si notano subito i resti del piccolo teatro risalente

al III sec. a.C. che si appoggia con il muro portante sulla terrazza del

tempio cosiddetto ionico. Poco oltre è un edificio a pianta rettangolare,

forse destinato a contenere le offerte votive.

Sulla terrazza superiore è il tempio ionico (m. 32,50 x 19,35), in parte

distrutto dalla grande torre del castello normanno. Il tempio fu a sua volta

costruito su strutture preesistenti come dimostra il rinvenimento di mura in

opera poligonale ad un livello inferiore. Poco oltre si nota un portico

ellenistico che creava una quinta verso il paesaggio marino.

All’altra estremità del promontorio è un piccolo antiquarium con lapidario

ospitato in una chiesetta. Vi sono una serie di stele di arenaria con

iscrizioni greche dedicatorie a varie divinità (Poseidon, Hera, Zeus, ecc.),

nonché iscrizioni latine su marmi. Sotto la chiesetta è un tratto di strada

lastricata che faceva parte della via di collegamento dal quartiere

meridionale conduceva sull’acropoli.

Dall'Acropoli si può seguire un tratto delle mura, giungendo ad una prima

terrazza dov'era un'area sacra a Poseidon con un portico ad U. Continuando

si passa sopra Porta Rosa, dove è una torre quadrata che protegge il

vallone. Proseguendo si giunge ad una seconda terrazza dov'era un'altra area

sacra con un grande altare.

IMMAGINI DEL SITO

Non si assume alcuna responsabilità per eventuali difformità da quanto riportato in questa pagina