|

|

|

Torna alla pagina precedente

|

|

Comune: |

AVELLA (Av) |

|

Sito archeologico: |

L'abitato

romano |

|

Ubicazione: |

Intero paese |

|

Ente di riferimento: |

Soprintendenza

Archeologica di Avellino- Ufficio scavi di Avella (Via Cupa Sacramento n. 1

- tel.08251044) |

|

Modalità di visita: |

La città si può

percorrere liberamente. |

|

Cenni storici: |

Situata nel

bacino superiore del fiume Clanio, Avella, per la sua posizione geografica,

ha sempre rappresentato un importante crocevia. La presenza umana sul suo

territorio nella preistoria è accertata fin dal paleolitico superiore mentre

il primo insediamento abitativo risalirebbe alla fase appenninica. Le

testimonianze d’epoca protostorica, messe in luce da scavi effettuati lungo

il corso del fiume Clanio, sono relative ad una necropoli dell’Età del Ferro

(secoli VII - VI a.C.) e ad alcuni vasi metallici e ad impasto a vernice

nera, dalle forme raffinate e con decorazioni a linee incise. Avella fu

originariamente un insediamento del popolo osco; in seguito subì la

dominazione, prima da parte della popolazione etrusca, poi da quella

sannitica. A tal proposito, la documentazione archeologica esistente offre

alcuni reperti, per lo più manufatti, di tipo greco od etrusco. Alcuni

autori le attribuiscono un’origine calcidiese, ma le ricerche archeologiche

non hanno dato a quest’ipotesi il necessario riscontro. Certo é che, in

questa fase dell’antichità, Avella svolse un importante ruolo di mediazione

tra le civiltà dell’interno e quelle della costa. Passata sotto la

protezione dei Romani nel 399 a.C., fu civitas foederata, mantenendo il suo

ordinamento interno basato sul potere del senato, espressione

dell’oligarchia locale alleata dei Romani. Essa fu centro della Campania

Felix ed il suo abitato occupò il sito coincidente con la parte orientale

dell’attuale centro storico, in una posizione strategica per il controllo

della direttrice di collegamento tra la pianura campana e la valle del

Sabato. Di epoca romana, risalente alla metà del II secolo a. C., è uno dei

reperti più significativi e cioè il Cippus Abellanus, rinvenuto nel 1685 fra

i ruderi del castello e conservato presso il Seminario Vescovile di Nola. Si

tratta di un grosso blocco in pietra arenaria recante, inciso, il testo di

un trattato tra Nola ed Avella sull’uso comune delle aree circostanti il

tempio di Ercole, posto al confine tra le due città, scritto in lingua osca.

Nel periodo della formazione della confederazione italica, avente per fine

il riconoscimento dei diritti civili e della relativa guerra sociale (91-88

a.C.), Avella rimase fedele a Roma tanto che fu elevata a Municipium e, più

tardi, a colonia, di cui si ha testimonianza attraverso la centuriazione del

suo territorio, naturale prosecuzione di quello nolano. Cosicché, dopo la

ritirata di Silla dalla Campania, nell’87 subì, per punizione, la

distruzione e l’incendio da parte dei Sanniti di Nola. In epoca imperiale i

romani vi dedussero una colonia. Proprio al periodo romano va riferita la

prima vera e propria organizzazione di tipo urbano. La città di quel tempo

ebbe una forma piuttosto arrotondata, fu racchiusa da mura e dotata di ben

sei porte. Di questa murazione è sopravvissuto il tracciato della parte

orientale, ad andamento regolare, nei pressi dell’anfiteatro. Al suo

interno, l’area urbana fu divisa in quattro settori dall’incrocio di due

strade ortogonali mentre i quartieri, così individuati, furono a loro volta

suddivisi secondo la tipica scacchiera ippodamea, articolata in cardini, in

direzione nord-sud, e decumani, in direzione est-ovest. L’antico tracciato,

così delineato, rimase leggibile nel tempo in quanto esso continuò a

costituire la schema viario intorno a cui si andò strutturando, con

esclusione dell’età medievale, il resto del paese. In particolare, l’attuale

Corso Vittorio Emanuele, orientato in direzione est-ovest, corrisponde a

quello che era l’antico decumano maggiore. Diversi furono gli autori antichi

che riferirono di questo centro. Uno di essi fu Virgilio, che la denominò

Malifera Abella, cioè terra feracissima di mele ed altri frutti, mentre

nell’Eneide racconta come il piccolo centro si fosse dimostrato coraggioso

schierandosi dalla parte di Turno contro Enea. Gli altri che ne portarono

testimonianza furono Silio Italico, Strabone e Tito Livio, che ne

decantarono i prodotti della terra e specialmente le nocciole. Dopo la fine

dell’Impero romano, la città decadde anch’essa. Più tardi, subì anche le

invasioni barbariche, con relativo saccheggio, da parte dei Visigoti di

Alarico e gli assalti guidati da Genserico, re dei Vandali e degli Alari.

Conseguenza delle invasioni fu la dispersione degli abitanti per le montagne

circostanti. Si suppone che il primo insediamento fosse stato un ricetto

militare, edificato nel VII secolo, come baluardo contro il ducato bizantino

di Napoli, a controllo della strada per Avellino e Benevento. Contesa tra il

Ducato di Napoli e i Longobardi di Benevento, Avella, appartenendo al

gastaldato di Nola, con la Divisio Ducatus dell’849 tra Radelchi e Siginolfo,

fu inclusa nel dominio dei principi longobardi di Salerno, e ne diventò uno

dei punti strategici per la sua posizione di confine tra i ducati di Napoli

e di Capua ed il principato di Benevento. Durante la dominazione longobarda,

uno dei villaggi formatisi sulle colline fu dotato di opere di

fortificazione tra cui il castello. Nell’883 o 884 esso fu soggetto

all’attacco, faticosamente respinto, dei Saraceni e, nell’887, fu preso dai

Bizantini di Napoli guidati da Atanasio II Nel 937 fu la volta degli Ungari,

il cui attacco fu riportato nella Chronica Monasterii Casinensis; la città,

insieme a Cimitile e Sarno, fu notevolmente devastata e, conseguentemente,

venne a perdere l’importante ruolo di centralità che rivestiva per il suo

territorio. In sintesi, si può dire che il destino della città, in questo

periodo, fu di decadenza ed abbandono: i suoi abitanti si spostarono

gradualmente per rifugiarsi sui monti intorno alla Grotta di San Michele e

sulla collina del castello, ove fu creato un nuovo insediamento che fu, in

embrione, quello corrispondente all’attuale abitato. |

|

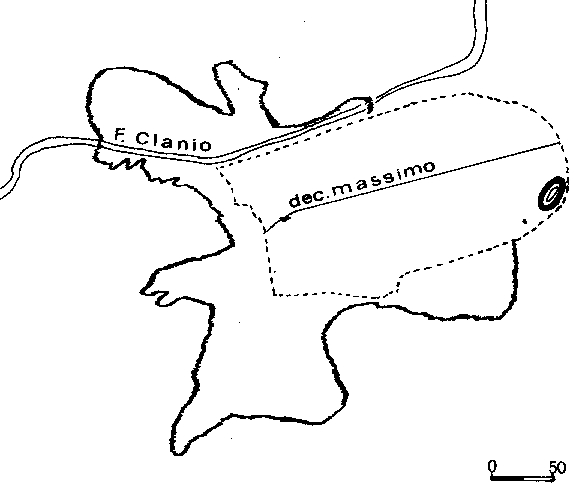

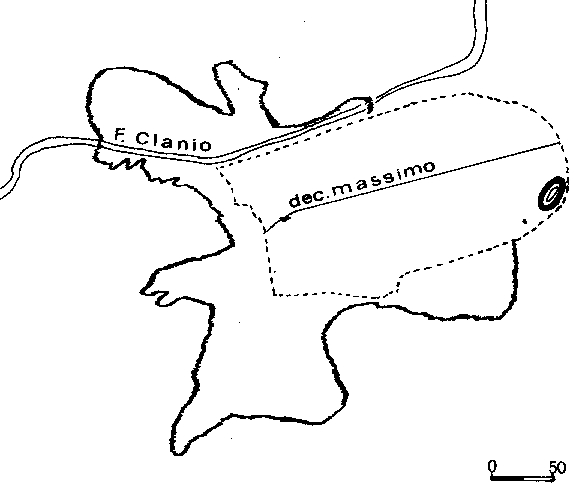

Illustrazione del sito: |

L’abitato

romano coincide topograficamente con la parte orientale dell’odierno paese

e, precisamente, lo si trova in parte occultato dalle moderne strutture

urbane situate nelle località Cortalupino, Farrio, Casale, zona chiesa di S.

Pietro, e interrato nelle zone sottoposte a colture agricole che si

estendono, ad est, fino all’anfiteatro e, a nord-ovest, fin quasi al fiume.

I limiti della città antica sono tracciati a nord dal Clanio, a sud dalla

via Cancelli, ad ovest dalla via S. Giovanni in prossimità di piazza

Municipio, e ad est dai resti delle mura urbiche, in parte incorporati dallo

stesso anfiteatro. Il circuito delle mura difensive, edificato intorno alla

fine del IV secolo a.C., ampliato e restaurato nella seconda metà del II

secolo a.C., racchiudeva un’area di circa 40 ettari e aveva un andamento

quasi regolare, descrivendo quasi la forma di un rettangolo e rispettando,

in certo qual modo, l’orografia della zona. Inverosimile è la notizia

riportata dal Capaccio, secondo il quale le mura si estendevano per circa

tre miglia, anche se ciò attesta la presenza considerevole delle

fortificazioni antiche ancora nel XVI secolo. In quanto alle porte che si

aprivano nella cinta di mura, una cronaca redatta da uno studioso locale

agli inizi del ’700 ne accerta l’esistenza di sei. Attualmente, però, solo

un tratto di mura in opera cementizia, con paramento interno in opera

incerta e rivestito, in passato, da una cortina di blocchi squadrati di tufo

disposti in opus quadratum, si conserva presso quello che doveva essere

l’angolo orientale della fortificazione. La città romana aveva uno schema

urbano regolare, ortogonale, con moduli costanti ed era condizionata da una

viabilità principale in parte pervenutaci. L’asse principale originante

est-ovest (decumano massimo), rettilineo, tagliava esattamente il rettangolo

urbano antico e coincide con l’odierno corso Vittorio Emanuele. Questa

ipotesi è stata avvalorata anche dalla scoperta di un tratto di strada

lastricata con poligoni di calcare e resti delle crepidini in prossimità di

via Anfiteatro. La via, frequentata fino alla seconda metà del IV secolo d.C.,

ha come direttrice proprio il corso Vittorio Emanuele. Gli assi ortogonali a

quello principale distano tra loro circa tre actus e sono da individuare in

via dei Mulini, via Cancelli, via S. Nicola, via Cardinale D’Avanzo;

leggermente spostati risultano l’attuale viottolo d’accesso all’anfiteatro e

la strada alle spalle del convento. Strade parallele al decumano massimo

sono da riconoscere in via S. Croce e in via Filippo Vittoria. La piazza del

forum dell’Abella romana è stata ubicata nell’area pianeggiante situata

nelle vicinanze della chiesa di S. Pietro, mentre alcune strutture murarie,

pertinenti ad un edificio pubblico di epoca imperiale, sono state messe in

luce negli anni Settanta nella località del Santissimo, a pochi metri

dall’area che insiste sul foro urbano. L’interramento della città antica è

minimo, specialmente nella fascia centrale e sud-orientale, dove oscilla tra

i 40 cm, nella zona immediatamente a sud dell’asse viario principale, e gli

80 cm nella zona più a sud. La zona centrale, nella parte ovest, era ad un

livello pari, se non superiore, a quello attuale, come dimostrano i

ritrovamenti che si limitano a resti di fognatura. Sempre a sud, in via

Filippo Vittoria, sono stati rinvenuti resti di un pavimento in cocciopesto

con disegno a losanga (rinvenimento da collegare alla stessa domus dalla

quale, nel 1931, fu recuperato il celebre mosaico policromo raffigurante re

Edipo che uccide Laio, oggi al Museo Nazionale di Napoli), ed infine resti

di un mosaico in via S. Croce. Messi in luce anche resti delle strutture

murarie che delimitavano gli ambienti della palestra che si trovava nei

pressi dell’anfiteatro. Numerose le testimonianze architettoniche di epoca

romana reimpiegate nelle murature delle abitazioni del centro antico.

Diverse anche le lapidi e le iscrizioni di epoca imperiale. Un’immagine

schematica dell’anfiteatro (m. 0,38x0,30) con una coppia in rilievo di

gladiatori, dei quali uno ferito cade sull’arena, si conserva sul lato

destro di una base onoraria dell’età imperiale, dedicata ad un Lucio Egnatio

Invento e attualmente visibile a destra dell’ingresso dell’ex-palazzo

ducale, in piazza Municipio. Sul lato principale del blocco di travertino è

l’iscrizione su dieci righe: “L. Egnatius Inventus / patri L. Egnati Polli /

hic obliterato muneris specta / impetrata editione ab indulgen / max

principis diem gladiatorum / et omne apparatum pecunia sua / edidit / coloni

et incolae / ob munificentia eius / l. d. d. d.”. Al di sopra della figura

dell’edificio pubblico, invece, è scritto: “Tum XII April. Claro et Cethego

cos.” (CIL X, 1211 = ILS 5058). Sempre in piazza Municipio è un blocco di

travertino con l’iscrizione CIL X 1216 di epoca dioclezianea, che fa

menzione del curator frumenti Numerio Pettio Rufo. Altri due basamenti

onorari in travertino con iscrizioni ricordano Numerio Marcio Pletorio e

Numerio Pletorio Oniro (CIL X 1277). Un’altra lapide con iscrizione (CIL X

1218) è murata nelle pareti di un edificio di via S. Candida, al numero

civico 31. Uno scavo compiuto nell’estate del 1991 in piazza Municipio ha,

comunque, messo in luce una serie di piccoli ambienti, pertinenti forse ad

un deposito privato, con all’interno dolia defossum per la conservazione

delle derrate alimentari. Si segnalano, inoltre: a nord-est di via

Anfiteatro i resti di un pavimento in opera signina; a sud-est, in via

Cancelli, una cisterna in opera mista; più a sud, lungo la stessa strada,

resti di un mosaico del II secolo a. C. Numerose le evidenze archeologiche

indagate all’interno della zona delimitata dalla cerchia di mura urbane, ma

di esse non si conosce l’entità e la funzione, in quanto i dati raccolti

durante le esplorazioni sono tutti inediti. Spostandosi verso nord, poiché

la città è degradante da nord a sud, l’interramento aumenta

considerevolmente fino a raggiungere un metro e mezzo di profondità.

L’interramento della zona centro-orientale arriva, nella parte fuori

dell’abitato attuale, fino a due metri. |

|

Situazione attuale: |

Condizioni

discrete. |

|

IMMAGINI DEL SITO |

|

|

|

Non

si assume alcuna responsabilità per eventuali difformità da quanto riportato

in questa pagina |

|

Torna alla pagina precedente

|

|