SCHEDA INFORMATIVA A CURA DI ARCHEMAIL

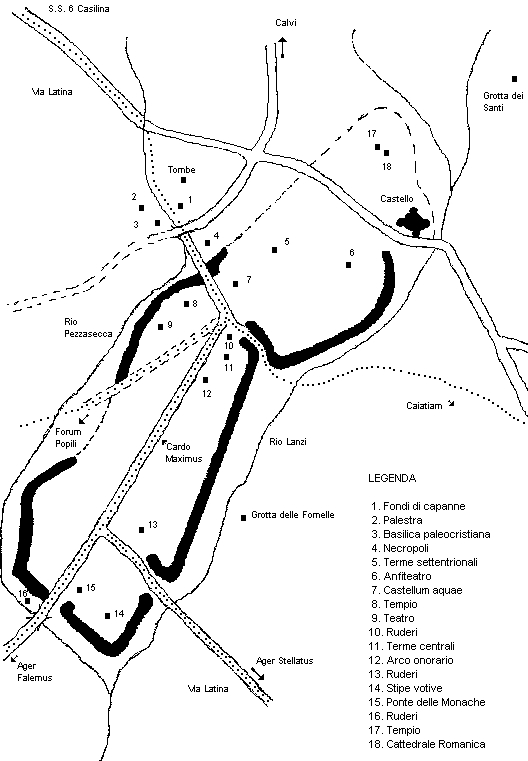

Percorrendo l'attuale

Via Latina, detta anche Via Casilina, a 14 km a nord di Capua si attraversa,

senza quasi accorgersene, il territorio dell'antico e glorioso abitato di

Cales. Il sito occupa un pianoro di quasi 64 ettari nel comune di Calvi

Risorta, delimitato da due valloni percorsi dai torrenti Rio Pezzasecca e

Rio dei Lanzi. L'area archeologica presenta poche, ma interessanti tracce

visibili, mentre buona parte della città è ancora da portare alla luce.

Cales è fra i centri archeologici più importanti della Campania, sebbene la

città sia stata indagata soltanto parzialmente. Frammentarie sono anche le

notizie sulle origini di Cales: frammenti ceramici dell'età del bronzo sono

stati rinvenuti in più punti dell'area urbana. Ma presumibilmente la

fondazione della città risale al X-VIII sec. a.C., periodo al quale sono

ascrivibili alcuni fondi di capanna rinvenuti in località Pezzasecca.

Numerose sono anche le tombe dell'età del ferro (oltre 140) scavate a poca

distanza dalla città.

Notizie certe di una dominazione etrusca sulla città non ve ne sono. Di

sicuro Cales divenne colonia romana nel 334 a.C. a seguito della conquista

da parte del console romano Marco Valerio Corvo. Abbandonata dai Romani dopo

la disfatta delle Forche Caudine, venne nuovamente riconquistata nel 315

a.C. Devastata durante la terza guerra sannitica e successivamente durante

la seconda guerra punica, subì gravi imposizioni dai Romani a seguito del

rifiuto di fornire aiuti a questi ultimi contro Annibale.

Già dal III sec. a.C. la città ebbe una propria moneta ed intensa fu la

produzione di ceramica a vernice nera, esportata anche in Spagna. Gli autori

latini, da Strabone a Plinio e Giovenale, decantarono l'eccellente qualità

del suo vino e delle sue acque. Ma l'importanza di Cales fu dovuta anche

alla sua posizione, lungo la Via Latina, e si desume dai suoi imponenti

monumenti pubblici quali l'anfiteatro, il teatro e le terme.

Al periodo di suo massimo splendore, Cales occupava l'intero terrapieno

tufaceo avente lati di circa 1600 x 400 metri, delimitato dai torrenti Rio

Pezzasecca e Rio dei Lanzi. Cinta da possenti mura, la città aveva un asse

stradale principale (Cardo massimo) che l'attraversava in senso Nord-Sud,

intersecato da strade perpendicolari (decumani), delle quali il Decumano

massimo costituiva l'attraversamento cittadino della Via Latina che

congiungeva Casilinum (l'odierna Capua) con Roma. Cales era poi collegata

mediante altre strade con l'area di Calatia (Maddaloni) e e quella di

Sinuessa (Mondragone) attraverso Forum Popili (Carinola) e Forum Claudi (Ventaroli).

La decadenza dell'Impero Romano portò ad un ridimensionamento di Cales che

però non venne mai completamente abbandonata tanto che nel V sec. d.C.

diventò sede vescovile e venne incorporata nel Ducato longobardo di

Benevento.

Si attraversa la Statale Casilina e si imbocca il viottolo di fronte. Percorsi pochi metri, sulla sinistra è un altro viottolo che porta in breve all'area dove sorgeva l'Anfiteatro. Attualmente è possibile scorgere una vasta e profonda depressione ellittica sul terreno con sporadiche murature (semicolonne in laterizio facenti parte dei portali di accesso nei lati Nord ed Est, parte del corridoio anulare). Risalente al I sec. a.C., esso aveva gli assi che misuravano m. 110 x 72 all'estremità dei quali si aprivano quattro porte monumentali. L'arena era sottoposta rispetto al piano di calpestio esterno. I sedili erano in tufo e vennero sagomati direttamente nel banco tufaceo esistente.

Si ritorna sul viottolo principale e lo si segue per alcuni metri. Prima di sottopassare l'autostrada, sulla destra è l'ingresso alle cosiddette Terme settentrionali, risalenti al II secolo d.C. e mai indagate compiutamente. E' possibile scorgerne il prospetto architettonico realizzato in opera mista, originariamente movimentato da finestroni e nicchie.

Si sottopassa l'autostrada giungendo ad un incrocio. Sul lato destro sono i resti di un arco che in origine costituiva l'accesso al Decumano Massimo da questo lato. Alle spalle dell'arco sono i resti di una cisterna di età imperiale.

Prendendo il sentiero a destra si raggiunge in breve la località Pezzasecca dove sono i pochi resti di una palestra del I secolo d.C. con grande piscina centrale (natatio) nonché della necropoli, purtroppo oggetto di scavi clandestini.

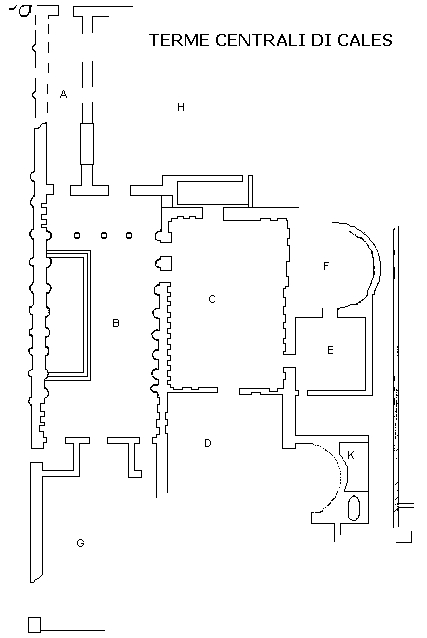

Tornati all'incrocio, si segue la stradina sulla sinistra, corrispondente all'antica Via Forma. Dopo pochi metri sulla sinistra della strada sono alcuni ambienti in reticolato con tracce di intonaco, forse pertinenti ad opere di fortificazioni. Dal lato opposto della strada si aprono invece le cosiddette Terme centrali, risalenti all'inizio del I sec. a.C. Costruite prevalentemente in opera quasi reticolata, avevano il prospetto ornato da semicolonne a basi attiche e capitelli ionici, in parte ancora in situ. Dall'unico ingresso scavato si accede ad un corridoio che immette nell'apoditerium ornato sui lati da colonnati con semicolonne ed affrescato in II° stile (restano poche tracce). Il pavimento era mosaicato con tessere bianche e nere. Nella parte alta delle pareti restano tracce di quadri in stucco. La sala venne in epoca successiva adattata a frigidario. Affianco è la stanza del tepidario con nicchie rettangolari alle pareti. Si passa poi nel calidario con abside su uno dei lati lunghi. Dal tepidario si poteva inoltre passare in un ambiente quadrato con volta a botte e poi in un ambiente circolare con quattro nicchie rettangolari sormontate da archi. Un secondo calidario con vasca venne aggiunto in una fase successiva. Alle spalle degli ambienti era il praefurnium.

Ritornati all'incrocio si prende il sentiero di fronte leggermente sulla destra. Subito si incontra l'area dove sorgeva un tempio del I sec. d.C. Fino a pochi anni fa affiorava la parte anteriore del podio a due livelli di cui il superiore era ornato di una piattabanda in laterizio. Il tempio era periptero-esastilo lungo 26 metri e largo 15. Il colonnato esterno era di ordine corinzio. Incerta è l'identificazione.

Alle spalle del tempio sorge il grandioso teatro di età repubblicana. Della costruzione originaria resta parte dell'analemma meridionale in opera incerta a grossi blocchi. La restante struttura venne rifatta in età sillana per consentirne l'ampliamento fino ad un diametro di oltre 70 metri. Particolare è la disposizione delle volte di sostegno della cavea che si sdoppiano in due ulteriori volte di luce minore andando verso l'esterno, unico esempio del genere finora rinvenuto.

Si ritorna per l'ennesima volta all'incrocio iniziale per seguire la stradina centrale. Dopo alcuni metri sulla destra sono i resti di un arco onorario. Più avanti sulla sinistra sono i resti di un edificio rettangolare con un lato semicircolare.

Continuando lungo la strada si scende dal terrapieno fino a varcare il Rio Pezzasecca sul Ponte delle Monache, tagliato nel tufo grigio e risalente ad età molto antica (IV sec. a.C.). Esso trova confronti soltanto con il Ponte Sodo di Veio.

Poco oltre il ponte, sulla destra, sono i resti di un edificio suburbano: si incontra prima una struttura in blocchetti di tufo, poi un arco a sesto ribassato in laterizi, infine una struttura in opera reticolata.

Infine è possibile, con qualche difficoltà, seguire il tracciato della cinta muraria, pur se non visibile integralmente. Si possono distinguere due fasi: lungo il lato orientale sono in opera quadrata ed anteriori alla conquista romana del 334 a.C.; sugli altri lati sono in opera incerta e quasi reticolata risalenti al II e I sec. a.C. Da alcune epigrafi si è venuto a conoscenza dell'esistenza di almeno sei porte (Somma, Marziale, Gemina, Stellatina, Leva, Domestica).

Le necropoli di Cales

Le necropoli di Cales, esplorate nel corso degli ultimi duecento anni,

coprono un arco cronologico che va dal VIII sec. a.C. alla tarda età

imperiale.

Le aree di necropoli di età arcaica e sannitica sono state individuate

nell'area settentrionale della città, all'esterno della cinta muraria.

Qualche sporadico rinvenimento si era avuto già negli anni passati, ma solo

nel 1995-96 si sono avute campagne di scavo sistematico con il recupero di

oltre un centinaio di tombe. Quelle appartenenti al periodo arcaico sono ad

inumazione in casse di tufo. I corredi funerari recuperati testimoniano i

contatti con gli Etruschi e con culture dell'Abruzzo. Tali corredi erano

caratterizzati da materiale ceramico e da oggetti di ornamento personale.

Fra le ceramiche sono da segnalare grossi vasi per derrate e vasi più

piccoli da tavola di argilla, di impasto e di bucchero. Diffusa anche la

ceramica a vernice rossa. Tra gli oggetti personali sono diffuse fibule di

bronzo ed armille, mentre più rare sono le armi in ferro (spade, pugnali,

lance).

Le tombe del periodo sannitico sono invece scavate nel tufo con copertura a

lastre di tufo o a doppio spiovente. Nei corredi abbondano vasi a figure

rosse e a vernice nera.

L'età romana fu invece caratterizzata dalla costruzione di monumenti

funerari lungo le strade extraurbane. Fra i mausolei rinvenuti spicca quello

attribuito da un'iscrizione rinvenuta in loco alla gens Calpurnia, risalente

al III sec. a.C. Il monumento è ubicato ad Ovest della città lungo la Via

Latina. Un'altra area funeraria si trova sotto la chiesa di San Casto

Vecchio. Scavi effettuati nella zona Nord dell'edificio hanno portato al

ritrovamento di una camera sepolcrale absidata in laterizio. Sotto il

pavimento dell'abside sono venuti alla luce quattro sarcofagi con copertura

a doppio spiovente, di cui uno in marmo bluastro, forse microasiatico,

figurato con amorini cacciatori di lepri e Vittorie (risalente al 260-280

d.C.).

IMMAGINI DEL SITO

Il teatro romano

Il teatro romano

Non si assume alcuna responsabilità per eventuali difformità da quanto riportato in questa pagina