SCHEDA INFORMATIVA A CURA DI ARCHEMAIL

Il Monte di Cuma,

residuo di un antico cratere e isolata rocca naturale dominante sulla

pianura costiera (m.80 s.l.m.), ha rappresentato per tutta l'età antica e

nel Medioevo il punto chiave della geografia militare della zona.

Naturalmente munito di ripidi strapiombi di roccia vulcanica e di tufo sui

lati nord, est ed ovest, è accessibile solo dal lato meridionale. Il sito fu

presumibilmente abitato già nella prima Età del Ferro (IX-VIII sec. a.C.) e,

forse, nel Bronzo finale (XI-X sec. a.C.) da popolazioni indigene; di questo

insediamento si conoscono solo alcune tombe della necropoli, i cui corredi

sono costituiti da oggetti in bronzo e ceramiche caratteristici della

Cultura delle Tombe a Fossa.

Intorno al 730 a.C. alcuni coloni greci provenienti, secondo la tradizione,

da Calcide nell’Eubea, guidati da Megastene e Ippocle, si insediarono sul

promontorio, distruggendo, verosimilmente con la forza, il villaggio

indigeno e fondando Cuma. Il nome derivò dall'omonima Cuma euboica,

madrepatria di Ippocle. La cittadina fu fondata sia per rafforzare la

presenza commerciale greca già attestata a Pithekoussai (Ischia), sia come

colonia di popolamento e perciò per creare uno sfogo a quanti nella

madrepatria non avevano prospettive. Grazie alla sua posizione di avamposto

settentrionale nei traffici con l'Etruria, il Lazio e la Campania, Cuma

conobbe un rapido sviluppo, espandendosi verso nord nella pianura campana e

verso sud-est a controllare l'intero arco del Golfo di Napoli. Testimonianza

evidente di tale sviluppo sono la diffusione dei suoi culti (Apollo, Hera,

Demetra e Dioniso in particolare), degli usi e degli oggetti della civiltà

greca e del proprio alfabeto, in un territorio ben più vasto di quello

propriamente cumano.

Nel corso del VII-VI sec. a.C., Cuma consolidò la sua presenza lungo l'arco

del Golfo creandosi punti d'appoggio, vere e proprie sub-colonie, nei luoghi

chiave della costa: abbiamo così la fondazione di porti a Miseno e forse a

Baia, e di insediamenti a Pozzuoli, a Pizzofalcone (Napoli) e a Capri. Allo

stesso scopo, nel 531 a.C., i Cumani concessero ad un gruppo di Samii,

fuggiaschi dalla loro patria, di insediarsi nel loro territorio, sul sito

dell'attuale Pozzuoli, fondando Dikaiarcheia. L'espansione di Cuma portò

fatalmente la città allo scontro con gli Etruschi, che dall'interno della

Campania (Nola, Nocera, Capua) premevano verso la costa. Tale ostilità

culminò nel 524 in una battaglia combattuta nel territorio paludoso

circostante Cuma e persa dagli Etruschi. A questo scontro fece seguito una

vittoria ancora più eclatante nella battaglia navale di Cuma del 474 a.C.,

grazie soprattutto all'aiuto della flotta siracusana del tiranno Ierone.

Questa battaglia allontanò definitivamente il pericolo etrusco, ma essa

segnò l’inizio di un periodo di crisi politica interna che portò la città ad

una lenta ed inesorabile decadenza: nel vuoto di potere che si aprì nel

Tirreno per la crisi cumana, si inserirono Siracusa, come baluardo dei Greci

contro i barbari, e Napoli, nel più ristretto quadro politico del Golfo. Per

circa un cinquantennio Cuma conservò qualche sprazzo di vitalità come

mercato agricolo, fino al 421 a.C. quando venne conquistata dai Sanniti:

poche sono le testimonianze di questa occupazione, poiché i culti ed i

costumi continuarono a restare greci. Gli stessi ritrovamenti archeologici

relativi al periodo sannitico sono scarsi.

Con l'occupazione romana della Campania Cuma acquisì nel 338 a.C. la "civitas

sine suffragio", ossia il diritto di cittadinanza senza voto; essendo

rimasta fedele a Roma durante le guerre Puniche fu ricompensata con la "civitas

optimo iure", divenendo così "municipium". Sotto Augusto vi fu la deduzione

di una colonia di veterani, che, nonostante tutto, non riuscì ad arrestare

la lenta decadenza del sito. Cuma non conobbe più lo splendore di una volta

nonostante l'apertura della via Domitiana nel 95 d.C. che consentì più

agevoli collegamenti fra Puteoli e Roma. Ridotta ad un piccolo abitato

raccolto sull’acropoli, tra il IV ed il V sec. d.C. Cuma, insieme a Puteoli

ed a Neapolis, fu una delle più fiorenti comunità cristiane della Campania.

In questa fase i templi vennero trasformate in basiliche. Nel 542 Cuma cadde

in mano agli Ostrogoti che la tennero fino al 553 quando, dopo un anno di

assedio, fu ripresa dai Bizantini comandati dal generale Narsete. Nel 717

cadde in mano ai Longobardi, ma poco dopo venne ripresa dal Duca di Napoli

Giovanni I. Nel 915 venne devastata dai Saraceni, diventando covo di pirati

e predoni, fino a quando, nel 1207, venne definitivamente distrutta dalle

armate napoletane.

La distruzione di Cuma non ne cancellò la localizzazione ed il ricordo. Nel

corso dei secoli scrittori e viaggiatori, tra i quali Petrarca e Sannazzaro,

visitarono o ricordarono Cuma nei loro scritti. Ma l’interesse archeologico

si accese solo nel corso del XVII secolo. Al 1606 risalgono i primi scavi

operati dal Viceré di Napoli che portarono alla luce 13 statue e due

bassorilievi marmorei. Gli interventi di bonifica della zona portarono ad

altri rinvenimenti fra i quali la colossale statua di Giove che, secondo una

tradizione parzialmente errata, proviene dalla cosiddetta "Masseria del

Gigante" ed ora al museo Archeologico Nazionale di Napoli. Ma la ricchezza

dei ritrovamenti che nel frattempo avvenivano nell’area vesuviana, comportò

uno scarso interesse per l’area cumana che rimase in balìa di clandestini.

L’avvio di una sistematica campagna di scavo fu dovuta ai Borboni, tra il

1852 ed il 1857, per volere del principe Leopoldo, conte di Siracusa e

fratello del Re Ferdinando di Borbone. Furono così scavati alcuni edifici

nell’area della Masseria del Gigante e delle necropoli. Gli scavi vennero

poi dati in concessione ad un privato, il colonnello Emilio Stevens

(1878-1893), che effettuò lo scavo di quasi tutta l’area delle necropoli con

importanti ritrovamenti illustrati metodicamente dal Gabrici. La fama di

questi rinvenimenti scatenò il saccheggio delle necropoli da parte di

clandestini. Un’altra parte dell’area delle necropoli andò distrutta tra il

1910 ed il 1922 quando il terreno della zona venne utilizzato per

prosciugare il lago di Licola.

Nel 1911 ebbe inizio l'esplorazione sistematica dell'Acropoli, dove venne

alla luce il tempio di Apollo. Tra il 1924 ed il 1932 il Maiuri e lo

Spinazzola scavarono il tempio di Giove, la Crypta e l'antro della Sibilla.

Un'altra campagna di scavo ebbe luogo nella parte bassa della città tra il

1938 ed il 1953 con l’intermezzo del secondo conflitto mondiale. Da allora

sono stati effettuati soltanto interventi consolidamento (il "Sepolcro della

Sibilla" nel 1962 e nel 1965 ed il "Tempio con portico" nel 1971-72) o di

emergenza (tratti di strada romana lungo la Via Cuma-Licola nel 1975 e

necropoli nell’area del depuratore di Cuma nel 1978-82 ed in Località

Convento nel 1983-85). Al 1992 risale l'ultimo eccezionale ritrovamento,

avvenuto anche stavolta casualmente, durante gli scavi del metanodotto della

SNAM sulla spiaggia antistante l'Acropoli. Si tratta di un tempio dedicato

alla dea egizia Iside, databile tra il I sec. a.C. ed il I d.C. Infine, dal

1994 è in corso il Progetto Kyme, un programma di studi e scavi finalizzato

alla migliore conoscenza di Cuma. E’ stata così rimessa in luce la "Tomba a

tholos", già scavata nel 1902, mentre un saggio di scavo lungo il percorso

settentrionale delle mura ha portato alla luce la porta di uscita verso

Liternum della Via Domiziana. Nell’area del foro si è potuto ritrovare un

impianto bizantino a sei fornaci per la lavorazione della calce; si è

completato lo scavo di un vasto edificio basicale già detto "aula sillana";

infine si è proceduto allo scavo del tempio su podio sul quale si è

impiantata la cosiddetta "Masseria del gigante". Nell’area portuale altri

scavi hanno portato al rinvenimento dei resti di almeno tre ville marittime.

Percorrendo il vialetto di accesso in direzione dell'Acropoli si notano a destra dei pozzi che fungono da prese per la luce per la sottostante Crypta romana, grandiosa opera di ingegneria viaria che attraversa in galleria tutto il monte di Cuma per circa 292 metri di cui un centinaio sono ora scoperti. Costruita in età augustea, presumibilmente ad opera dell’architetto Lucio Cocceio (autore anche della Grotta di Cocceio e della Crypta neapolitana), tale galleria era destinata a collegare il porto con la città bassa, costituendo il naturale prolungamento della grotta di Cocceio, dal lago d'Averno a Cuma. La galleria rimase in uso fino a tutto il II secolo d.C. Successivamente alcuni crolli ne interruppero l’utilizzo. La parte rimasta percorribile venne trasformata in area cimiteriale paleocristiana. In epoca bizantina, traslati altrove i resti paleocristiani, la galleria venne ripristinata con la creazione di alcuni contrafforti ancora visibili ed abbassandone il pavimento di circa un metro. Durante le guerra greco-gotiche, allorché Narsete volle riconquistare Cuma (552 d.C.), venne provocato il crollo di una parte dell’acropoli nel vestibolo della sottostante Crypta che, da allora, finì per essere colmata di detriti e materiali di scarto. Accedendo dal lato del porto, si attraversa il vestibolo, alto 23 metri e conservante perfettamente il rivestimento in conci di tufo. Sul lato sinistro si aprono quattro grandi nicchie che dovevano ospitare delle statue. Più avanti è un ambiente con nude pareti in tufo. Andando oltre, la galleria piega a gomito e si addentra sotto la collina con opere di rivestimento e contrafforti in muratura, descrivendo una curva e terminando linearmente sul versante opposto della collina. Quasi a metà della galleria sulla destra vi sono degli ambienti scavati nel tufo, probabilmente delle cisterne alimentate dai pozzi che si incontrano all'ingresso dell'Acropoli, da mettersi in relazione con un acquedotto sotterraneo. Infine la galleria giunge a sbucare dal lato del Foro.

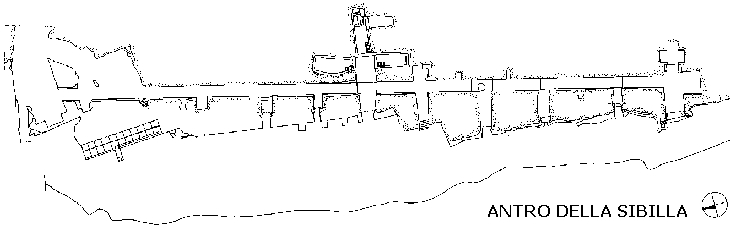

Sulla sinistra della Crypta romana si accede ad un altro camminamento sotterraneo, scoperto dal Maiuri nel 1932 e da questo identificato come Antro della Sibilla Cumana, ossia il luogo dove la profetessa del dio Apollo riceveva i suoi fedeli e prediceva loro il futuro. In realtà non esiste nessuna prova archeologica che si tratti del famoso Antro, anche se le analogie con le descrizioni delle fonti sono molte. Secondo alcuni archeologi la galleria è in realtà un’opera difensiva, considerata la sua posizione sotto la sella che unisce l’acropoli alla collina meridionale. Scavata interamente nel tufo, la galleria è lunga m. 131,50 e presenta un taglio trapezoidale che ricorda le strutture delle fortificazioni di Micene e Tirinto o il "dromos" della tomba Regolini-Galassi di Cerveteri. Il piano della galleria fu abbassato in età ellenistica, mentre il piano di altri tre ambienti a metà della sua lunghezza è stato modificato in età romana per crearvi delle cisterne, con l'aggiunta di tre gradini e di canali di scolo e di alimentazione. Sul fondo della galleria si apre un ambiente con copertura a volta e tre grandi nicchie, di cui la più profonda, quella sul lato orientale, ha quasi la forma di un cubicolo preceduto da un vestibolo, e doveva essere chiuso con un cancello data la presenza di fori sugli stipiti.

Iniziando la salita all'Acropoli appare il basolato dell'antica Via Sacra e poco dopo quello che resta della porta di accesso all’acropoli. Essa era fiancheggiata da due torri a pianta quadrangolare delle quali una è crollata insieme col costone tufaceo, mentre l’altra, rifatta in epoca bizantina, è ancora in parte visibile. Prima di accedere all’acropoli si svolta a destra dove si può osservare un tratto di mura di età greca all’interno della cortina romana. Non appena si supera la porta di accesso all’acropoli, sulla sinistra è una terrazza con frammenti architettonici e scultorei sparsi. Da essa si può ammirare il panorama sulle isole di Procida e di Ischia. Sulla destra della Via Sacra è la primitiva rampa di accesso alla terrazza del Tempio di Apollo, poi ostruita da una grossa cisterna in epoca alto medievale.

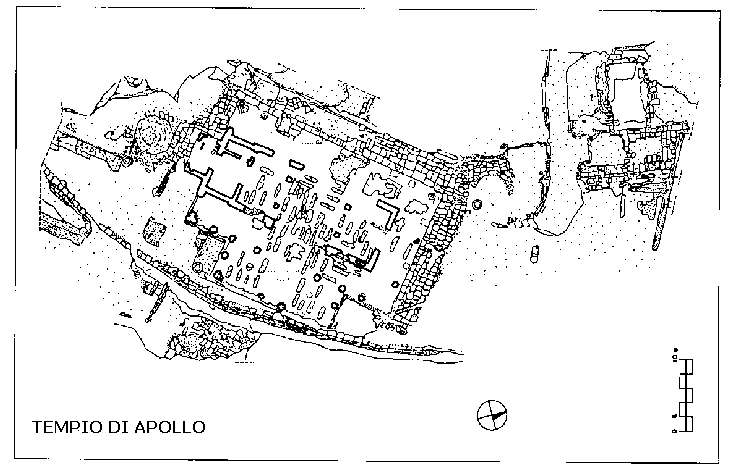

Proseguendo nella salita lungo la Via Sacra si arriva ad un vialetto sulla destra che immette sulla terrazza del Tempio di Apollo. La sua identificazione fu fatta nel 1912, al suo rinvenimento, in base ad una iscrizione con dedica ad Apollo Cumano. All’ingresso della terrazza è una lapide con i versi del Libro VI dell’Eneide relativi alla leggenda di Dedalo ed Icaro. Si giunge così dinanzi al tempio. L'edificio si sovrappone ad un tempio più antico, periptero in stile ionico, di età greca o del primo periodo sannitico, su basso podio orientato Nord-Sud, di cui rimangono tracce nei blocchi di tufo alla base. In età augustea si aggiunse un pronao, l'asse fu spostato con orientamento Est-Ovest e la cella tripartita. Nel VI-VII sec. d.C. fu trasformato in basilica cristiana e fu ripristinato l'orientamento originale: ne rimangono tracce nelle tombe scavate nel pavimento e nel basamento del fonte battesimale ottagonale fuori il lato meridionale del tempio. Tra il fonte battesimale ed i resti della rampa di accesso romana è quanto rimane di un’aula a pianta rettangolare con volta a botte. Dinanzi al tempio sulla destra sono i resti, a forma di semicerchio, di una costruzione, forse un tempietto (tholos). Di fronte alla lapide con i versi dell’Eneide è la cosiddetta "cisterna greca" a pianta rettangolare (m. 9 x 5,65). In realtà, mancando qualsiasi traccia di impermeabilizzazione o intonaco ed essendo la struttura a sezione trapezoidale, è stata identificata dagli archeologi come un thesauros, ossia il luogo di conservazione degli ex-voto dei fedeli alla divinità. Uno studio recente identifica invece la struttura, per la vicinanza con il Tempio di Apollo, come l’Antro della Sibilla. Adiacente alla cisterna è un piccolo portico del quale rimangono le fondazioni. Aldilà è il podio di un altro tempio databile all’età tardo repubblicana romana ed orientato come il Tempio di Apollo nella sua fase romana. Si ipotizza che il tempio fosse dedicato ad Artemide il cui culto era spesso associato a quello di Apollo.

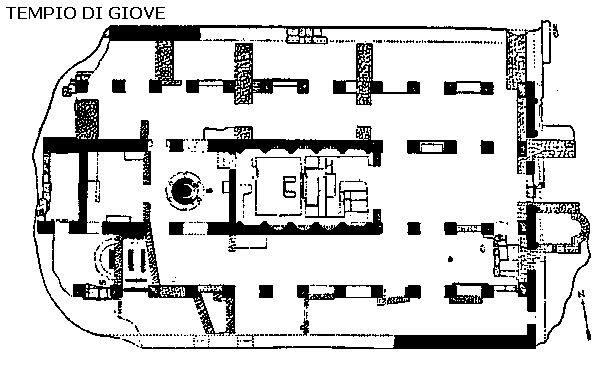

Riprendendo ora la salita verso l'acropoli, si nota subito a destra un ambiente con volta a botte sottoposto alla strada che appartiene ad una masseria che era in loco. Si arriva così alla terrazza superiore dove sorge il tempio di Giove. Questo edificio fu scavato nel 1927-1928 e sorge su una piattaforma di tufo oggi parzialmente franata sul lato occidentale. La prima costruzione doveva risalire alla metà del VI sec. a.C. e ne rimangono tracce nei blocchi di tufo delle fondamenta, mentre non si conosce nulla per quanto riguarda l'alzato di questa fase. In età augustea sembra che il tempio occupasse il corpo centrale dell'edificio: ne rimangono tracce nei filari di archi in laterizio e nei muri a reticolato. Tra la fine del V e l'inizio del VI sec. d.C. l'edificio fu trasformato in basilica con l'installazione di un presbiterio nella cella del tempio di età augustea. Fu anche aggiunto un fonte battesimale dietro il presbiterio, che si conserva abbastanza bene; era costituito da una vasca circolare rivestita in marmo con tre gradini per consentire l’immersione totale del fedele da battezzare così come avveniva nei primi tempi del cristianesimo. Nel pavimento e nei muri della basilica sono visibili anche le sepolture di quel periodo.

Dall’acropoli è possibile ammirare sia il panorama verso Sud (Lago Fusaro, Torregaveta e Monte di Procida), sia quello verso Nord (Licola).

IMMAGINI DEL SITO

Non si assume alcuna responsabilità per eventuali difformità da quanto riportato in questa pagina