SCHEDA INFORMATIVA A CURA DI ARCHEMAIL

Adagiato alle pendici dei Monti Tifatini il territorio di Maddaloni, di antica formazione geologica, fu abitato probabilmente già in epoca preistorica. Secondo alcuni studiosi, infatti, la zona sarebbe stata frequentata a partire dall’età del rame. Tracce relative a quel periodo sarebbero alcuni frammenti di ceramica a “scaglie”, risalenti alla civiltà del Gaudo e collegati ad un probabile insediamento sul pianoro alle spalle del Castelluccio. Le teorie sull’origine dell’abitato di Maddaloni sono diverse e controverse. Un dato comune a tutte è quello per cui la sua storia agli inizi sia stata influenzata dalle vicende dell’antica città di Calatia o Galazia, sita a poche miglia di distanza, lungo l’attuale Via Appia nel tratto Maddaloni- S. Nicola la Strada. Per vario tempo gli studiosi furono concordi nel ritenere la fondazione di Maddaloni opera dei profughi di Calatia mentre, allo stato attuale, si ritiene più probabile la teoria per cui essi, messi in fuga dalle devastazioni saracene, si sarebbero rifugiati nell’adiacente villaggio di Mataluni. I due abitati, quindi, sarebbero stati coesistenti. Il destino di Calatia fu, per buona parte, legato a quello della vicina e più importante Capua. Caduta in mano ai Sanniti nel 318 a.C., fu occupata dal console Caio Giulio Bubulco e quindi conquistata dai Romani nel 309 a.C. Durante la seconda guerra punica sostenne inizialmente Annibale, ma nel 211 a.C., si assoggettò nuovamente e definitivamente a Roma. Con la distruzione operata dai Saraceni nel 862, come si è già detto, parte dei fuggiaschi probabilmente andò ad incrementare la popolazione della vicina Maddaloni, situata sulle prime balze collinari. Tale insediamento da piccolo borgo quale era ebbe, di conseguenza, un rapido sviluppo. Il ricordo di Calatia oggi rivive grazie agli scavi archeologici condotti sul sito dell’antica città che hanno messo in luce oggetti risalenti fino al sec. VIII a. C. ed, in particolare, corredi funerari provenienti dalla ricca e interessante necropoli. Attualmente molti di questi reperti sono conservati nel Museo Civico. Il toponimo del vicino borgo di Maddaloni è citato, per prima volta in un diploma del principe beneventano Arechi II, dell’anno 774, in cui si fa menzione di una grangia, dedicata a San Martino: “quae in Mataluni sita est”. La formazione del paese in quel periodo è da mettere in relazione alle scorrerie dei vari popoli che devastarono la piana, dai Goti ai Vandali fino ai Longobardi e i Saraceni. In particolare per la sua posizione strategica, tra Capua e Benevento, il borgo suscitò l’interesse dei Longobardi, popolo che esercitò un grande influsso sulla città. Difatti sono risalenti all’età altomedievale alcune opere edilizie tra cui quelle sull’eremo di S. Michele sia il “Castelluccio” (la torre più piccola). Probabilmente risale a tale periodo anche la formazione del Castello di Maddaloni, malgrado delle sue strutture longobarde non si siano riscontrate tracce e scarsi sono, in generale, i documenti relativi a quest’epoca. Maggiori sono invece le informazioni relative al periodo normanno al quale si fa risalire la sua effettiva edificazione. Il Castello sorse in un posto strategico a guardia della Via Appia per Benevento e a controllo anche dell’accesso alla valle Caudina, dominante ampia parte della pianura tra Nola e Capua. Esso fu un elemento fondamentale per la storia della città e spesso al centro di importanti eventi in quanto rappresentò un luogo strategico per la conquista del ducato di Napoli da parte di Ruggero II. Pertanto fu proprio quest’ultimo a rendersi artefice della fortificazione del borgo che le fonti documentarie del tempo ricordano come castrum Kalato Maddala, castrum Magdalonis. Nel 1135, fu fortificato dal cancelliere Guarino e da Giovanni Admiratus e nel corso del XII secolo mantenne un ruolo di notevole importanza, cosa che è testimoniata anche dai numerosi documenti di archivio tra i quali le pergamene Verginiane da cui è possibile trarre preziose informazioni sulle fortificazioni e sull’organizzazione militare e territoriale. Altro importante documento è il Catalogus Baronum da cui si ha notizia di diversi feudi e fedautari nel territorio attuale di Maddaloni.. Un’altra testimonianza dell’epoca normanna è, infine, fornita da un documento del 1171 che testimonia il ruolo di Maddaloni come sede della corte di Giustizia nell’ambito di una vertenza intercorsa tra il vescovo con i cittadini di Teano e i cittadini Sessani, relativamente ad un corso d’acqua. La sentenza fu pronunciata da Roberto di Caserta ed emessa a favore dei Sessani negando ai Teanesi, Iure Longobardum, la prova del duello che essi avevano richiesto. Anche con gli Svevi Maddaloni accentuò il suo aspetto di terra fortificata. Nel tempo la cittadina conobbe anche un discreto sviluppo economico - sociale e fu sede di pubblici ufficiali, di buone maestranze e di attive congregazioni laicali.

Nel 1929 venne rinvenuto un cippo sotto l'attuale livello stradale di via N. Bixio. Questa "pietra errante" fu reimpiegata e murata nelle strutture del campanile della chiesa di San Martino (una delle chiese più antiche di Maddaloni, citata da Arechi, principe di Benevento in un documento del 774), quasi nello stesso posto del ritrovamento. La lapide è in travertino; misura cm. 175 di altezza, cm. 85 di larghezza e cm. 70 di spessore. La scrittura del testo, probabilmente dettata dal committente, risulta molto consunta e di difficile interpretazione. I caratteri dell'iscrizione si possono datare al II - III sec. d.C.. Nel testo si parla di un Q. Virius Stratonicus, probabilmente un liberto della gens Viria. La gens Viria era molto diffusa in Campania fin dall'età preromana ed era una delle famiglie più nobili. Nelle iscrizioni osche infatti, troviamo un meddix tuticus (supremo magistrato) appartenente a questa gens. Tito Livio nelle sue Historiae parla di un Vibius Virrius che istigò i Campani alla rivolta contro Roma nel 216 a.C. e poi si diede la morte nel 211. Nell'età imperiale troviamo un Virius Gallus corrector Campaniae (governatore della Campania) e tre consoli: Virius Audentius Aemilianus, Virius Turbo e Virius Vibius.

La Chiesa di San Benedetto, costruita fuori le mura del Castello, fu edificata ,forse, da S. Benedetto o da un suo discepolo. La chiesa, a tre navate, presenta un abside con un ciclo di affreschi databili dall’XIV –XV. All’interno colonne romane (elementi di spoglio provenienti dall’agro Calatino); all' esterno una statua di età romana.

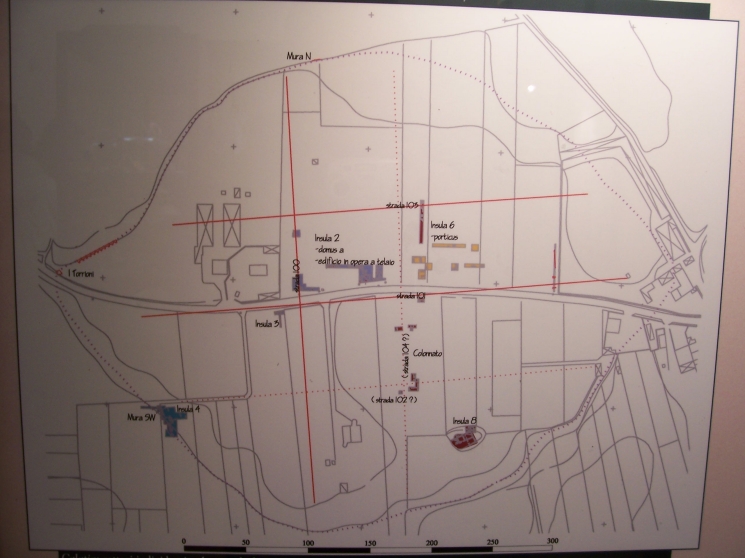

In località Boscorotto nel 1987 durante

i lavori dello scalo merci Maddaloni-Marcianise vennero rinvenuti i resti di

una villa extraurbana ricadente nel territorio dell'antica città di Suessula.

L'impianto principale è di età medio-repubblicana, la struttura sembra aver

avuto varie modifiche nel tempo, dovute sia a variazioni di destinazione

d'uso, sia a problemi di carattere ambientale. La villa, di cui sono chiari

i limiti ovest ed est, aveva uno sviluppo rettangolare in direzione nord-

sud. La presenza di falde acquifere superficiali riscontrabile anche

attualmente, ha verosimilmente causato l'innalzamento di circa 50 cm delle

strutture, rispetto all'impianto originario. La parte della villa

attualmente visibile era inizialmente destinata ad abitazione: di questa

prima fase sono visibili le strutture indicate in giallo sulla pianta. Si

riconosce il peristilio, intorno al quale, a sud e ad est, si sono

conservati gli ambienti di servizio. Gli ambienti ad ovest si affacciano su

un ampio portico, secondo uno schema ricorrente nelle ville del I sec. a.C.

È possibile identificare nell'ambiente centrale, suddiviso in un secondo

momento, il triclinium. Rifacimenti si riscontrano nelle colonne del

portico: quelle originarie, di tufi con ricorsi di laterizio, sono state in

parte sostituite da colonne in reticolato da laterizi e mattoni.

In età tardo-imperiale l'area fu adibita a zona agricola.

Questo comportò la chiusura di alcuni vani con la trasformazione in vasche

di buona parte degli ambienti, come indicato in rosa nella pianta. Anche il

peristilio subì diverse trasformazioni: fu creato un accesso carrabile a

sud, tagliando il muro in opera reticolata e il cortile fu lastricato con

grossi blocchi di calcare, probabilmente provenienti dal vicino impianto

urbano. Tale assetto rimase in funzione fino al VI sec. d.C., come indicano

alcuni frammenti di sigillata africana D, con motivi impressi, rinvenuti nel

corso dello scavo. L' area è stata oggetto di frequentazione fino all'età

moderna.

IMMAGINI DEL SITO

Non si assume alcuna responsabilità per eventuali difformità da quanto riportato in questa pagina