SCHEDA INFORMATIVA A CURA DI ARCHEMAIL

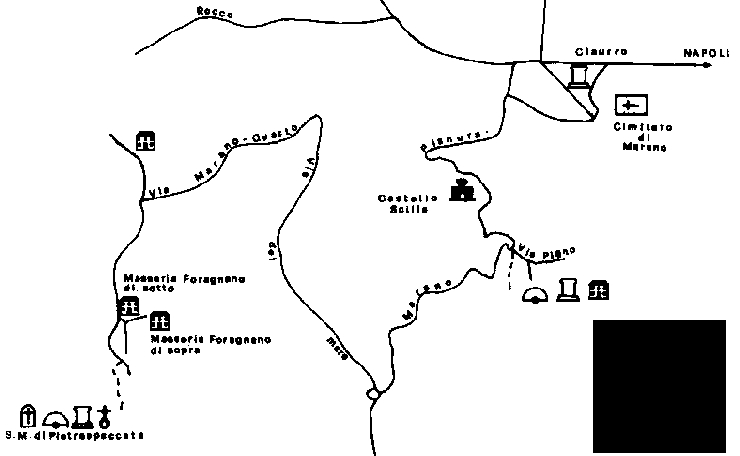

Il territorio su cui sorge Marano di Napoli presenta tracce di presenza umana risalente all'età neolitica. Insediamenti umani, databili ad ottomila anni fa, infatti, sono stati recentemente individuati sulla direttrice Marano-San Rocco. Dall'età neolitica fino agli Osco-Sanniti c'è un vuoto di circa seimila anni, ma si sa che gli Osci lasciarono tracce nella Masseria Spinosa, nell'area di Vallesana e nei pressi di Monteleone. Purtroppo ruspe impietose hanno distrutto ogni cosa, però, questo popolo ci ha lasciato tre strade che ancora oggi si utilizzano: Cupa dei cani, Pendine, Cupa Orlando (via "Consularis Campana" per i Romani). Il territorio maranese è zeppo di tracce romane, la più importane testimonianza, nell’ambito dell’architettura funeraria in Campania è il Mausoleo detto "Ciaurro". Poco tempo fa Marano ha potuto conoscere cinque splendide statue rinvenute sul suo territorio, attualmente conservate nel Museo Archeologico di Napoli. Raffigurano uno schiavo liberato di nome Dama, sua moglie Terzia, anch'essa ex-schiava (entrambi appartenuti all'imperatore Tiberio), Ercole e due fauni. Marano aveva il privilegio di affacciarsi sia verso Pozzuoli (importante porto commerciale nel periodo imperiale) , sia verso Atella (pianura campana e commedie Atellanae), era crocevia di attività economiche,ludiche, religiose, la "Via Consularis Campana" che con le sue ventuno miglia, collegava le due importanti città, era trafficatissima, vi transitarono: Augusto, Virgilio, il corteo che trasportava a Roma il cadavere di Tiberio e secondo una leggenda addirittura l'apostolo San Pietro. I Romani vi costuirono sontuose ville, mausolei, altari votivi. Dopo i Romani fu la volta dei Bizantini, dei Normanni, degli Svevi e degli Angioini. In questi secoli sorsero i nuclei originari della città: un antico villaggio dal nome di Balisano o Vallesana, un altro meno ricco e rigoglioso che era il vero e proprio casale di Marano ed infine il casale di Turris Marano o Marano delle Torri nei pressi di Monteleone.In questa zona l'imperatore Federico II fece edificare il suo castello, che alla sua morte fu incendiato da una sollevazione popolare, ma nel 1275 fu fatto ricostruire da Carlo I D'Angiò. Quest'ultimo obbligando sessanta famiglie a risiedere nelle vicinanze del castello, fu il fondatore dell'attuale frazione di San Rocco.Un altro castello fu edificato nell' attuale frazione di Torre Caracciolo, con la venuta degli Spagnoli, Marano divenne un grande cantiere. Nel 1630 Marano comprendeva Quarto e l'attuale Monte Ruscello. Su tale enorme distesa c'erano ben tre principi:la principessa Caterina Manriquez che aveva avuto il feudo dell'attuale centro storico della città, il principe Capece Galeota sui possedimenti di San Rocco, Monteleone e Quarto, il principe Ruffo Scilla che dominava sulla collina fino a Pianura. Dal 1704 tutta Marano passerà ai Caracciolo. Poi l'unità d'Italia e con il nuovo secolo Marano subì tutte quelle trasformazioni sociali della modernità. Fino agli anni sessanta Marano era prettamente un centro agricolo, oggi si avvia a percorrere le tappe del terziario.

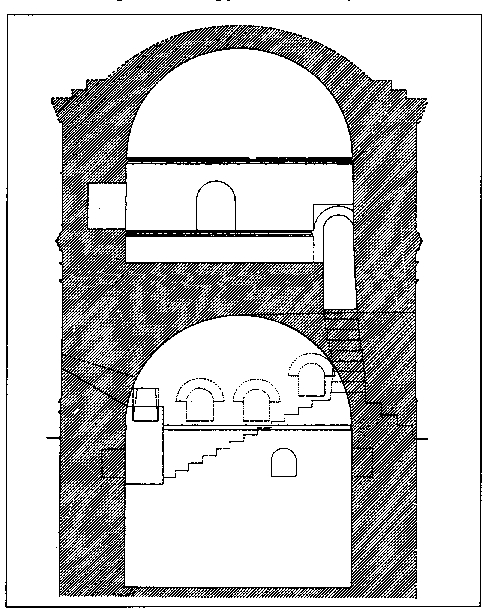

Nella villa comunale è un interessante

mausoleo romano, il cosiddetto "Ciaurro", a due livelli: quello inferiore è

a pianta quadrangolare, mentre quello superiore è a pianta cilindrica. Il

tutto è costruito in opera reticolata e laterizia e doveva essere ricoperto

di lastre marmoree ora scomparse. Difficile è stabilire chi vi fosse

sepolto.

Al centro di Marano è la chiesa dell’Annunziata, edificata su strutture di

epoca romana nel 1512. Nel 1951, durante alcune indagini sulle fondazioni, è

venuto alla luce un ossario-oratorio del periodo paleocristiano. Si tratta

di una struttura di m.16 x 4, identificata come una cisterna in opera

reticolata di epoca Giulio-Claudia annessa probabilmente ad una villa. Tale

struttura, in epoca paleocristiana, venne adibita ad oratorio ed ossario

come testimoniano i mucchi di cenere ed ossa ritrovati. Affianco era

un’altra stanza, divisa in quattro settori, ognuno destinato alla sepoltura

di determinate persone, come indicato da una serie di affreschi. Da un lato,

infatti, è l’affresco di una vergine affiancata da un nastro che sostiene

due tibie (indicante, pertanto, il settore destinato alle giovani donne non

sposate); segue l’affresco di due bambini di cui uno in fasce (indicanti il

settore per i neonati in genere e i fanciulli maschi); seguono, infine,

l’affresco di un uomo e di un sacerdote e quello dei volti di donne

(indicanti, rispettivamente, i settori dedicati agli uomini ed alle donne

sposate).

Poco oltre è la chiesa di San Castrese che conserva una vasca ottagonale del

1250-1350 adibita a fonte battesimale ed erroneamente attribuita al periodo

romano.

Seguendo la stradina sulla destra della chiesa, si giunge al Convento dei

Frati Minori (via Casa Lanna) che conserva altre testimonianze

archeologiche. La base della croce posta all’esterno del Convento è un

altarino di epoca romana: nulla si sa del suo rinvenimento, nè ci aiuta la

scritta dedicatoria ormai illeggibile. All’interno del Convento sono altre

epigrafi romane murate. La prima è sulla prima colonna del chiostro e si

legge DIS.MANIB./ TREBONIAE/ M.FILIAE/ MARSILIAE/ EVARISTVS/ PATER/ FILIAE

PIISSIMAE (Il padre Evaristo dedica alla memoria della piissima figlia

Marsilia Trebonia). Altre due epigrafi sono murate ai lati dell’ultima

colonna di destra. La prima riporta la seguente scritta: D.M./ ANNIAE.C.FIL./

LONGINAE.V/ XORI.INCON/ PARABILI/ T.IVNIVS/ HERMES/ MARITVS/ FECIT (Il

marito Giuno Ermes fece erigere in onore dell’incomparabile moglie Anna,

figlia di Longinia); la seconda invece dice: D.M./ CN.PONTIO/ ZOSIMO/ PONTIA/

FILIOLA CONIVG./ BENEMERENTI (A Ponzio Zosimo da parte della figlia sposata

Ponzia). Queste tre epigrafi risalgono al II sec.d.C., ma non è difficile

poter risalire ai personaggi a cui si riferiscono: i Ponzio, infatti, erano

una famiglia molto diffusa a Pozzuoli ed a Capua.

IMMAGINI DEL SITO

Non si assume alcuna responsabilità per eventuali difformità da quanto riportato in questa pagina