SCHEDA INFORMATIVA A CURA DI ARCHEMAIL

Il territorio di Miseno

entrò a far parte della storia dei Campi Flegrei, poco dopo la fondazione di

Cuma da parte di coloni greci. Durante il VI sec. a.C., infatti, l'area

misenate costituì uno dei punti fondamentali del sistema difensivo attuato

dai Cumani per la difesa del Golfo di Napoli: tale fortificazione rimase in

uso almeno fino al III sec.a.C., quando Annibale si spinse fin qui per le

sue devastazioni.

Nuovo impulso all'urbanizzazione del territorio flegreo, si ebbe a partire

dalla fine del II sec. a.C. quando vennero impiantate numerose e lussuose

ville ed impianti ad esse connessi.

La cittadina sorta sull'attuale Marmorto fu denominata Misenum, toponimo

derivato dall'omonimo trombettiere di Enea, annegato in quelle acque.

Misenum inizialmente fu sede di ville marittime; a partire dall'inizio del I

sec. d.C. ritornò alla sua primitiva vocazione militare. Augusto, dopo la

battaglia di Anzio (31 a.C.), pose qui la base della Classis Praetoria, la

flotta al diretto servizio della corte imperiale, spesso presente nei Campi

Flegrei.

Il porto di Misenum, al pari del Portus Iulius sul lago Lucrino, venne

impiantato in due bacini naturali; il bacino interno, l'odierno Maremorto,

fungeva da cantiere navale, mentre quello esterno, la baia di Miseno,

costituiva il porto vero e proprio. Essi erano collegati da un canale oggi

interrato mentre l'ingresso al porto era protetto da due moli su arcate,

prolungamento dei baluardi naturali di Punta Terone e Punta Pennata. In

funzione della flotta venne anche dedotta una colonia militare che conferì

all'insediamento autonomia amministrativa. Lungo la costa furono installate

tutte le attrezzature necessarie ad una base militare che doveva ospitare

6000 uomini; caserme, alloggi per gli ufficiali, fari e torri, arsenali,

depositi e le monumentali opere di idraulica per il rifornimento dell'acqua

alla flotta.

Tranne che per un breve periodo di attività bellica (68-69 d.C.) nel golfo

ligure, la flotta Misenate restò inoperosa per secoli, con l'unico compito

di trasportare o scortare membri della famiglia imperiale.

Fino al IV sec. d.C. Misenum mantenne il suo ruolo cruciale dal punto di

vista militare poi il declino. Nel VI sec. d.C. della base militare di

Misenum si era perso anche il ricordo.

IL PORTO DI MISENUM

Il porto di Misenum, così come il precedente Portus Iulius (il complesso

Averno/Lucrino), era formato da due bacini naturali. Quello interno,

l'odierno Mare Morto, era utilizzato come bacino di allestimento e

riparazione delle navi, mentre quello esterno, la rada di Miseno, costituiva

il porto vero e proprio. I due bacini erano poi collegati da un canale, oggi

interrato. L'imboccatura del porto era protetta da due moli ad archi, uno da

Punta Terone, l'altro da Punta Pennata. Due tunnel, aperti sotto Punta della

Sterparella e sotto Punta Pennata, dovevano facilitare il gioco delle

correnti marine, per evitare l'insabbiamento del porto.

Nel porto trovava posto la flotta, costituita da una nave ammiraglia (un'esera)

e da diverse navi (liburnae, triremi, quadriremi, quinqueremi). A capo della

flotta era un membro dell'ordine equestre col grado di prefetto (praefectus

classis), uno dei gradi più ambiti per la carriera che essi schiudevano.

All'incompetenza marinaresca del prefetto, supplivano i comandanti di

squadra (navarchi).

Degli impianti portuali misenati non esiste quasi più nulla: in giornate di

buone condizioni del mare, si possono scorgere, a pochi metri di profondità

di fronte a Punta Terone, i resti di alcune pilae che sorreggevano i moli di

protezione del bacino. Da notizie raccolte sul posto, inoltre, sembra che,

poco distante dall'ingresso del porto, vi siano alcune colonne sommerse,

lasciando intuire la presenza di un tempio in quel luogo. Su Punta della

Sterparella sono, infine, alcuni ruderi che potrebbero appartenere alla

residenza del prefetto della flotta, da dove Plinio il Giovane osservò

l'eruzione vesuviana del 79 d.C.

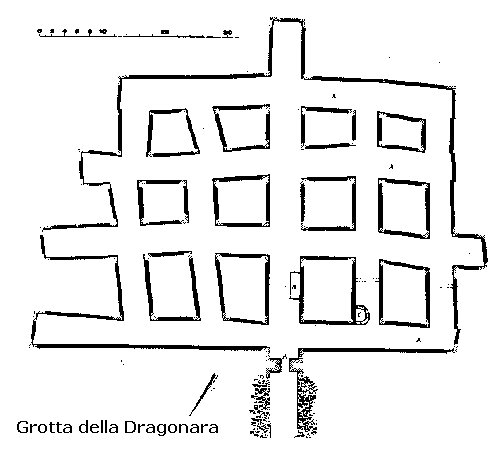

LA COSIDDETTA "GROTTA DELLA DRAGONARA"

Scavata nella parete tufacea, a picco sulla spiaggia di Miseno (lato verso

Procida), è la Grotta della Dragonara, una grossa cisterna (m.50x59) a

cinque navate, pertinente alle infrastrutture funzionali alla flotta. Alcuni

la ritengono al servizio della vicina villa di Lucullo. La cisterna

attualmente si trova in uno stato di grosso abbandono, ridotta ad una

discarica.

LA VILLA DI LUCULLO

Adiacenti alla Grotta della Dragonara, scavati nel tufo, si aprono una serie

di ambienti pertinenti ad una villa: si distinguono pareti in cocciopesto e

strutture in opera vittata, reticolata e laterizia. Il primo ambiente,

partendo dalla spiaggia, è un ninfeo conosciuto anche col nome di "bagno del

finocchio". Queste strutture, forse ninfei e peschiere, dovettero

appartenere alla grandiosa villa prima di Mario e poi di Lucullo.

Successivamente la villa dovette passare al demanio imperiale.

LE TERME

In via Dragonara 54 si trovano i resti delle terme pubbliche di Misenum. Si

conserva il calidarium, il corridoio di servizio e l'impianto del

praefurnium. Tutto il complesso è databile al II sec.d.C.

LA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN SOSSIO

Sul sagrato della chiesa sono conservati numerosi frammenti di decorazioni

architettoniche, capitelli corinzi di marmo, resti di colonne e di un

sarcofago strigilato di età tardo-imperiale.

IL SACELLO DEGLI AUGUSTALI

Su via del Faro si affaccia il monumento meglio conservato dell'antica

Misenum. Si tratta di un complesso destinato al culto dell'imperatore,

probabilmente il Templum Augusti quod est Augustalium, menzionato in una

delle epigrafi ritrovate nello scavo. Essendo la flotta uno strumento di

potere personale dell'imperatore, Misenum divenne una sorta di feudo della

famiglia imperiale dove più che altrove era sentito il culto della persona

dell'imperatore. Presumibilmente qui doveva collocarsi anche il piccolo foro

di Misenum, con gli edifici pubblici principali. Il tempio, risalente nelle

forme attuali al II°sec.d.C., è oggi in parte sprofondato per effetto del

bradisismo. L'ambiente centrale è il vero e proprio sacello, composto da una

cella rettangolare, con le pareti in reticolato e con un'abside nella parete

di fondo. Vi si accedeva tramite una gradinata marmorea fiancheggiata dalle

statue di Venere e dell'imperatore Nerva. Il pronao marmoreo tetrastilo era

formato da colonne in cipollino con capitelli a foglie d'acanto che

reggevano l'epistilio con l'iscrizione dedicatoria ed il forntone decorato.

Quest'ultimo, oggi al Castello di Baia, raffigura due Vittorie alate che

reggono una corona di quercia nella quale sono un uomo ed una donna; negli

angoli sono la prua di una nave ed un delfino. Difficile è l'identificazione

delle due figure poste al centro: la presenza del pileus (un berretto

sacerdotale), scolpito a rilievo tra i due ritratti, ha portato

all'identificazione con L.Laecanius Primitivus e la moglie, citati in una

delle iscrizioni dedicatorie esposte all'esterno. Infatti, sebbene sul

frontone del Sacello sarebbe stato lecito attendersi un ritratto imperiale,

in realtà siamo di fronte ad una composizione strettamente legata al

collegio degli Augustali di cui L.Laecinius Primitivus era un membro

prestigioso. Inoltre anche se la figura maschile presenta qualche

somiglianza con l'imperatore Antonino Pio, il volto femminile non ha alcun

punto di contatto con l'iconografia di Faustina, moglie di Antonino Pio.

La cella della struttura aveva le pareti rivestite di marmi ed il pavimento

in opus sectile (frammenti marmorei posti secondo uno schema geometrico) e

cocciopesto con riquadri di tessere bianche. L'abside era decorata con

stucchi a rilievo e, in alto, dipinta in rosso. Gli ambienti laterali erano

a due piani, con volte a botte. Dal Sacello provengono una decina di basi

dedicatorie, oggi conservate al Museo di Baia, tra le quali spicca quella

dedicata a L.Laecanius Primitivus, curator perpetuus degli Augustali di

Miseno, uno dei personaggi più influenti e munifici della città in età

antonina, come già precedentemente detto. Dall'ambiente di sinistra proviene

una statua equestre (oggi al Museo di Baia) originariamente creata per

Domiziano (81-96 d.C.) e riutilizzata, dopo la morte di quest'imperatore,

per raffigurare il suo successore Nerva (96-98 d.C.). L'imperatore, in sella

ad un cavallo impennato, di cu trattiene l'impeto tenendo con la sinistra le

redini, è raffigurato nel momento in cui scaglia una lancia. Si tratta di un

modello scultoreo che riflette un'ideologia militare e di conquista,

riservato ovviamente ai condottieri vittoriosi ad ispirazione di Alessandro

Magno. Sia la corazza che la tunica presentano motivi decorativi a rilevo

strettamente connessi ai temi dell'ideologia domizianea. Poichè Domiziano

non era ben voluto dai gruppi più conservatori del Senato per il suo

atteggiamento dittatoriale, alla sua morte, il Senato ne decretò la damnatio

memoriae, un provvedimento che implicava la cancellazione di ogni segno

connesso alla memoria del personaggio in questione. Tuttavia la maggior

parte delle statue veniva riutilizzata, sostituendo le teste con quelle di

altri imperatori. Così avvenne per questa statua, alla quale si sotituì solo

la maschera facciale con quella di Nerva, lasciando intatta la parte

posteriore della testa.

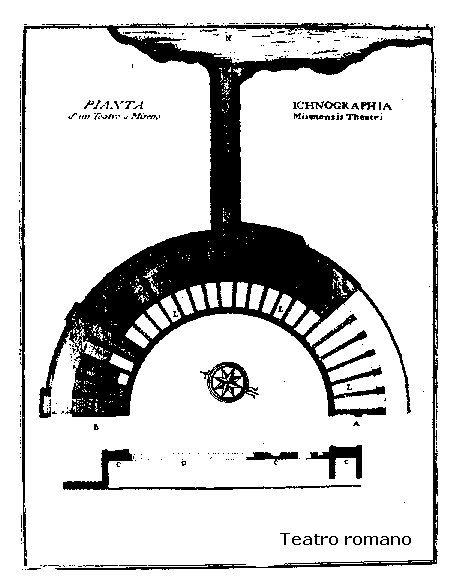

IL

TEATRO

Alle spalle del Sacello degli Augustali si trovano i resti del Teatro,

inglobati in una villetta: ne restano solo qualche galleria, un pilastro e

parte del corridoio inferiore. Interessante caratteristica, deducibile dalla

pianta di T.Rajola (1768), era la presenza di un tunnel che dalla

tredicesima arcata del teatro portava direttamente alla via Herculea e

perciò al porto: attualmente tale galleria termina in mare.

IMMAGINI DEL SITO

Non si assume alcuna responsabilità per eventuali difformità da quanto riportato in questa pagina