SCHEDA INFORMATIVA A CURA DI ARCHEMAIL

Le prime frequentazioni umane sul territorio di Mondragone risalgono all’età eneolitica com’è testimoniato da un pugnale di selce rinvenuto a Ponte dell’Impiso, presso San Mauro. Al V secolo a.C. risalirebbe invece, del materiale ritrovato in località Pezza di Casa e all’età arcaica un grande santuario sito in località Panetelle, presso la foce del Savone. L’origine di Mondragone è, con qualche incertezza, da ricercarsi nella cultura greca con riferimento all’antico insediamento di Sinope. Della matrice greca non esistono documenti se non l’ipotesi di Livio al riguardo ed il ricordo del nome mentre il recente affioramento di ruderi, avanzi di fortificazione in opus quadratum, sarebbero una ulteriore testimonianza della presenza di civiltà preromane. Intanto, si è fatta avanti anche l’ipotesi che l’area occupata dalla città romana fosse parte della distrutta città di Vescia. Successivamente sul luogo sorse una colonia marittima fondata ad opera dei Romani nel 296 a.C., sul finire delle guerre sannitiche, che prese il nome di Sinuessa. Insieme ad un’altra colonia, Minturnae, la città fu posta a guardia dai possibili attacchi sanniti diventando uno dei maggiori porti dell’esercito romano; in un primo momento, a causa della sua pericolosità, essa non costituì un luogo di residenza molto ambito. Al contrario, molti coloni romani si rifiutarono di abitarvi oppure vi stettero poco tempo cosicché la colonia dovette inviare coloni volontari; più tardi, nel periodo repubblicano, con il diminuire degli attacchi di sorpresa, la città divenne sempre più popolosa. Coinvolta dalle guerre puniche, la città fu devastata da Annibale nel 216 a.C. Nel 133 a.C. fu, invece, epicentro di una rivolta di schiavi lavoratori delle terre conclusasi con l’arresto e la condanna a morte di circa 4000 uomini. Molte le testimonianze scritte sulla città antica: essa fu ricordata da Cicerone che vi possedeva una villa, mentre da una lettera a questi indirizzata si deduce che Giulio Cesare vi soggiornò il 27 Marzo 49 a.C. di ritorno da Benevento e Capua. E’ inoltre noto che lo stesso Cesare fosse solito festeggiare le proprie vittorie con i vini prodotti nella città e specialmente con il Falerno, famosissimo e diffuso sui mercati italici e mediterranei d’occidente. Di Sinuessa scrissero anche Strabone, Virgilio, Plinio ed Orazio che, in viaggio per Brindisi, vi soggiornò nel 174 a.C. incontrandovi Virgilio, Vario e Plozio. Livio, invece, ne descrisse la desolazione dopo l’assalto dei cavalieri numidi, popolazione dell’Africa settentrionale, guidato da Maarbale nel 217 a.C. Nell’età imperiale vi fu insediata una seconda colonia ma, malgrado questo, Sinuessa rimase comunque una città municipale ordinaria, l’ultimo centro del Latium adiectum, quello posto più a meridione. Dal I secolo d. C. Sinuessa accentuò il suo carattere di città richiesta per la sua amenità e con spiccata vocazione commerciale. La sua fortuna fu destinata a crescere con la realizzazione nell’anno 95 della Domitiana, collegamento stradale tra i due porti principali della Regione, Sinuessa, per l’appunto e Puteoli. Essa fu in tale periodo particolarmente famosa per le aquae sinuessanae, frequentate da illustri personaggi tra cui Narcisso, potente liberto di Claudio, nel 54 d.C. Nel 69 d.C., invece, il crudele prefetto del pretorio di Nerone, Ofonio Tigellino, vi si suicidò. Altre sorgenti il cui ritrovamento è ricordato da una iscrizione furono convogliate nella villa del liberto imperiale Amemptus. Dall’epoca traianea iniziò la fase di decadimento della città. Attraversata dalla generale crisi agricola peninsulare, nel III e IV secolo fu interessata da un massiccio fenomeno di spoliazione delle fabbriche per il riutilizzo dei materiali e, contemporaneamente, diminuì la manutenzione degli edifici pubblici cosicché dal V secolo essa andò lentamente scomparendo. Un fattore che favorì questo fenomeno furono sicuramente le prime invasioni barbariche e le incursioni arabe in seguito alle quali gli abitanti di Sinuessa abbandonarono le terre, trasformatesi nel tempo in selve ed acquitrini, e si rifugiarono, un po’ alla volta, sul monte Petrino. La scomparsa di Sinuessa fu favorita in seguito da un fenomeno di bradisismo provocato dalla natura vulcanica del sottosuolo che, nel IX secolo, inghiottì molti resti dell’antica città. Tra l’Ottocento ed il ed Mille la popolazione del Petrino fu sottoposta al dominio dei Longobardi di Capua che si svolse con i primi governi dei conti Landone, Paldone, Landolfo, Pandonolfo, Landone, Landonolfo fino a Pandolfo principe. All’epoca di quest’ultimo e cioè tra il 959 ed il 981, il fenomeno del bradisismo era già in atto; esso però risparmiò le famose terme sinuessiane di cui gli stessi signori furono assidui frequentatori; tra essi lo stesso Pandolfo di Capua e sua moglie, la principessa longobarda Aloara che alle sorgenti termali si recò, per curarsi, nel 991. A quell’epoca i tempi e le condizioni degli abitanti della rocca erano già migliorate specie dopo la conversione al cattolicesimo dei Longobardi, cosicché i rapporti tra padroni e dipendenti furono instaurati in un clima di pacifica fusione. I sudditi, difatti, si adeguarono anche al sistema amministrativo dei gastaldati e degli sculdasci con funzioni civili, giudiziarie e militari pur se nel ritiro della propria chiusa vita rurale. I Longobardi detennero il potere sulla Rocca dall’840 al 1058 circa ed a partire dall’879 esso si svolse sotto i Gastaldi di Carinola. A partire dalla seconda metà del Mille la Rocca del Petrino fu sotto il dominio dei Normanni, dopo che il conte di Aversa, Riccardo I ebbe decretato la fine del precedente Principato. Fu tale popolo a portare nell’Italia Meridionale il feudalesimo, fenomeno, ormai in via di estinzione nel resto della Penisola. A Riccardo I successe Giordano I e a questi Riccardo II dal nome della cui moglie, Rocca di Drogone o Dragone, pare abbia preso origine il nome della città. I successivi signori della Rocca furono Gionata, figlio di Riccardo II, Roberto I, Riccardo III, Giordano II, Roberto II, Anfuso e Riccardo de Aquila. Proprio all’ultimo periodo normanno è, intanto, ricondotta, l’origine del villaggio Cenito, sorto a mezza costa del colle ed oggi ridotto a ruderi seminascosti dalla vegetazione. Tale villaggio testimonierebbe di un bisogno degli abitanti della Rocca di avvicinarsi alla piana, seppur in condizioni di semiabbandono. L’attuale Mondragone sorse nel Medioevo con una localizzazione poco distante dai luoghi di Sinuessa.

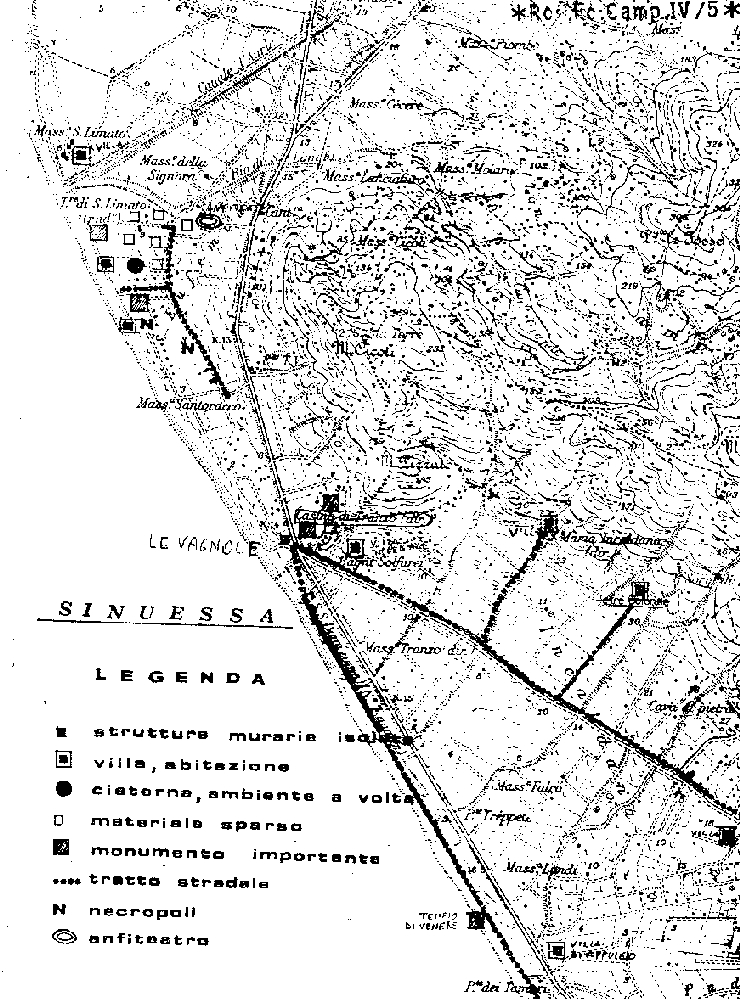

Dell’antica Sinuessa, ubicata a 4 chilometri circa a nord dell’odierna Mondragone, si conservano pochi ruderi. La città è ubicata in località S.Eufemia, tra la Masseria Santorocco a sud e la Torre S.Limato a nord. Notevoli ne sono i resti delle mura del III secolo a.C. costruite in opera pseudopoligonale molto accurata, alte circa due metri e completate in alto forse con mattoni crudi, visibili per un lungo tratto ai limiti del complesso edilizio Baia Azzurra. Della città romana si conoscono inoltre da scarsi resti e da testimonianze epigrafiche l’acquedotto, il complesso termale delle aquae Sinuessanae (località Bagnole) note ancora per tutto il medioevo, il porto sommerso e l’anfiteatro. Di quest’ultimo sembra ricostruibile l’area della cavea. Sul terreno sono visibili strutture pertinenti ad uno dei vomitoria in laterizio site a sud della Masseria Morrone. L’unica indagine di scavo effettuata sistematicamente nella particella 103, a est della strada e di fronte alla particella 36, ha consentito di individuare l’ingresso di una domus di cui si vedono il vestibolo e parte di un ambiente laterale. Dell’ingresso rimane la soglia con gli incassi per i cardini e la canaletta di scolo per le acque piovane. Il rivestimento pavimentale a mosaico del vestibolo presenta due fasi, la più antica delle quali con disegno a squame, la successiva in opera a canestro, con inserti di calcare. Ad ovest del vestibolo è un pozzo aperto in un piano di calpestio di terra battuta obliterato in antico con un imponente scarico ceramico del I secolo a.C. L’elevato delle strutture è in gran parte perduto, così come danneggiato è il pavimento dell’ambiente ad est dell’ingresso, in opus signinum con disegno geometrico formato da file di tessere di calcare bianco. La domus si inserisce in un isolato della Sinuessa romana, di cui sono venuti alla luce anche i margini est. A circa 90 m è stato rilevato un tracciato stradale antico con basolato in calcare di cui si sono evidenziati anche i due marciapiedi delimitati da pietre e pavimentati con un semplice battuto di terra. Sotto i marciapiedi corre l’impianto fognario realizzato sia in blocchi squadrati di tufo con volta a conci messi in opera senza malta sia in laterizio.

IMMAGINI DEL SITO

Non si assume alcuna responsabilità per eventuali difformità da quanto riportato in questa pagina