SCHEDA INFORMATIVA A CURA DI ARCHEMAIL

Il territorio nolano era

abitato già in epoca preistorica come dimostrano diversi ritrovamenti

archeologici. Il rinvenimento più importante è quello di un villaggio

dell'età del bronzo antico (XIX-XVII secolo a.C.) avvenuto casualmente nel

2000. Un vero e proprio abitato sorse nel VII sec. a.C. come testimoniano le

numerose necropoli scavate in zona. Il periodo di maggior splendore fu tra

il VI ed il V sec. a.C. Fu questo il momento storico in cui le comunità

indigene, rinfoltite da popolazioni sannitiche provenienti dalle montagne,

stimolate dalle culture più avanzate degli Etruschi e dei Greci con le quali

si integrarono, iniziarono un processo di aggregazione politica e culturale

che nel giro di pochi decenni portò loro a prendere il potere estendendo il

controllo su tutto il territorio campano. Probabilmente fu allora che la

città, precedentemente detta Hyria, ricevette il nome di "Novla", ovvero

"città nuova". Le monete, che nei primi decenni del IV sec. vennero coniate

contemporaneamente da Hyria e Nola, successivamente lo furono solo da Nola.

Per contrastare la discesa dei Sanniti dalle montagne, Nola si unì in

confederazione con la vicina Abella (Avella), potendo però contare

sull'appoggio dei Napoletani e sul porto di Pompei. In un tale clima,

generalizzato in tutta la regione, si inserì Roma, attratta dalle risorse

agricole e commerciali della Campania, che riuscì a perseguire i propri

interessi sfruttando abilmente i contrasti e le tensioni tra le classi

sociali che sempre più si andavano palesando nella regione.

Durante la seconda guerra sannitica Nola si oppose ai Romani, ma dopo un

assedio, si arrese nel 312 a.C., diventando da allora alleata di Roma.

Durante la seconda guerra punica gli attacchi che Annibale portò alla città

furono sempre respinti e Nola diventò una delle base operative dell'esercito

romano. Ribelle durante la guerra sociale, Nola nell'80 a.C. fu ripresa

definitivamente da Silla e da allora restò sempre nell'orbita di Roma, di

cui seguì storia e vicissitudini senza svolgere più alcun ruolo degno di

rilievo.

Nel 73 a.C. venne espugnata da Spartaco ed usata da questi come base

militare. Nel 14 d.C. vi morì l'imperatore Augusto come ci ricorda Tacito.

Dalla fine del I sec. d.C. Nola inizia una lenta decadenza, forse dovuta

all'impaludimento della zona e a disastrosi fenomeni sismici e vulcanici.

L'unica notizia degna di rilievo fu l'arrivo da Bordeaux in città nel 395

d.C. del nobile Ponzio Meropio Anicio Paolino, già console romano, e della

moglie Terasia. Presso il santuario di S. Felice a Cimitile, l'antico

Coemeterium nolano, Paolino organizza un'importante comunità religiosa.

Intorno al 410 Paolino diventa vescovo di Nola. Nello stesso periodo

cominciano le invasioni barbariche dell'Impero romano che non risparmiano

Nola. Furono i Goti prima ed i Vandali successivamente a saccheggiare la

città ed a costringere gli abitanti a rifugiarsi sulla collina di Cicala o

presso il Coemterium.

Saccheggi, guerre e distruzioni hanno risparmiato ben poco dell'antica città. Se a ciò si aggiunge il fatto che la città antica è praticamente costruita sotto la città medievale e moderna, si comprende il perché della quasi assenza di testimonianze archeologiche ancora visibili sul territorio.

La ricognizione alla Nola archeologica può iniziare dal Duomo, costruito sui resti di un tempio, forse dedicato a Giove. Nel campanile sono inglobati grandi blocchi marmorei, anche figurati provenienti da costruzioni romane.

Affianco al Duomo è la chiesa dei SS. Apostoli o dei Morti, risalente al I secolo d.C. e rifatta nel 1741, che si può considerare la prima chiesa paleocristiana di Nola. Versa attualmente in condizioni di degrado.

Si segue la Via Giordano Bruno, affianco al Municipio, dove sorge il Palazzo Covoni, dei primi del '500. Nel basamento sono numerosi frammenti decorativi romani. Nella piazza che segue, altri frammenti marmorei romani sono inglobati nel Palazzo Orsini del 1461.

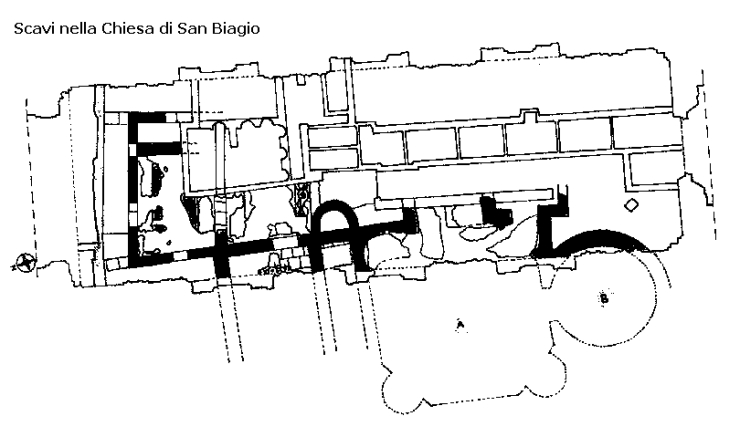

Nella stessa piazza si affaccia la chiesa di San Biagio, già di San Francesco. Nella cripta nel 1989 sono venute alla luce alcune strutture romane pertinenti ad una domus (due ambienti con pavimenti a mosaico) risalente al III sec. d.C. L'edificio venne costruito riutilizzando un impianto termale dell'età imperiale (del quale restano due ambienti, forse un laconicum ed un frigidarium) a sua volta costruito su strutture di età repubblicana.

Uscendo dalla piazza, sottopassando l'arco e svoltando a sinistra, si segue Via Anfiteatro Laterizio. Al primo incrocio si svolta a sinistra per Via Circumvallazione San Massimo. Di fronte all'ingresso dell'area mercatale si nota uno scavo. Si tratta del rinvenimento di un tratto di strada romana con un edificio porticato prospiciente la stessa. Lo scavo, dopo i necessari rilievi, è rimasto fermo in attesa di decisioni circa il futuro.

Affianco all'area del mercato degli animali si giunge all'area dove è in corso di scavo l'anfiteatro laterizio, uno dei due anfiteatri di Nola. Citato fin dal XVI secolo, ha una struttura realizzata costruendo i muri dell’arena e del circuito esterno e la rete dei corridoi di accesso ai vari settori su cui furono gettati dei terrapieni e successivamente poggiate le gradinate della cavea. L’edificio, che misura sull’asse maggiore 138 metri e su quello minore 108 metri, fu realizzato verso la metà del I secolo a.C. In seguito furono effettuate due ristrutturazioni, rispettivamente nel corso del I secolo d.C. (forse sotto Augusto) e tra il II e il III secolo d.C. L’ima cavea (cioè la parte inferiore della gradinata) era costituita da tre gradini, mentre la media e la summa cavea erano forse realizzate con strutture leggere di legno. L’arena presenta un parapetto rivestito da lastre di marmo bianco e coronato da blocchi di calcare a bauletto, su cui si incastrava una balaustra. L’edificio era in uno stato di completo abbandono già prima dell’eruzione del Vesuvio, avvenuta alla fine del V-inizi del VI secolo d.C. ed era stato utilizzato come cava per estrarne materiale da costruzione. L’eruzione e la terribile alluvione che invasero l’anfiteatro sorpresero i Nolani intenti ancora all’opera di spoliazione: non fecero infatti in tempo ad asportare la decorazione in marmo del parapetto, già strappata e gettata al suolo per essere riutilizzata forse per fare la calce. Sotto gli strati dell’eruzione sono stati recuperati sei pilastrini di calcare decorati con una faccia scolpita e rilievi con rappresentazioini di fregi d’armi, scene di amazzonomachia, prigionieri ai piedi di un trofeo di armi, una corona di alloro vista prospetticamente come una città turrita munita di una porta. Il muro del circuito esterno dell’edificio conserva gran parte della decorazione in “primo stile”, costituita da ortostati color ocra, riquadrati da una fascia azzurra e con la base a pannelli verticali.

Poco lontano, in località Castelrotto sorgeva l'altro anfiteatro nolano, quello detto "marmoreo", successivo all'altro e più simile ad un teatro. Di forma ovale, aveva 45 gradoni di marmo su tre ordini di arcate. Venne anche questo utilizzato come cava per i materiali di costruzione.

Dall'area dell'anfiteatro si ritorna indietro all'incrocio con Via Anfiteatro Laterizio che si segue fino alla Stazione delle Ferrovie dello Stato. Si attraversa il passaggio a livello e si prende a destra Via Saccaccio. All'altezza del ponte ferroviario, sulla destra, sono i resti di una villa rustica del I sec. d.C. purtroppo risommersa pochi anni fa dal fango durante forti piogge.

Proseguendo lungo Via Saccaccio al termine della strada si svolta a destra ed al termine di nuovo a destra, raggiungendo Via Polveriera lungo la quale sono due monumenti funerari chiamati "Le Torricelle". Risalenti al I secolo d.C., sono stati di recente interessati da un lavoro di ripulitura e di scavo che ne ha messo in luce le fondamenta e parte della camera ipogeica. Alle spalle di uno di questi mausolei sono venute alla luce alcune tombe a fossa preesistenti. Esplorazioni compiute nell’area in prossimità dei mausolei hanno evidenziato vari settori di una vasta necropoli che ha restituito tombe distinte in due livelli cronologici: il più recente è costituito da tombe a cassa di tufo del V - IV secolo a.C., mentre il livello più antico comprende le tombe di età orientalizzante e arcaica. Nella stessa zona sono visibili i resti di una villa extraurbana residenziale di vaste dimensioni, frequentata dal I secolo a.C. al VI d.C., mentre sotto via Feudo è stato ritrovato un tratto di strada basolata di epoca romana con lo stesso orientamento della via moderna. Una serie di strutture murarie in opera reticolata orientate nord est/sud ovest sono state scoperte qualche anno fa anche sotto la via Nola - Saviano.

Dalla parte opposta della città, ad est, è il Convento di Sant'Angelo (1436) nel cui chiostro sono alcune colonne romane.

IMMAGINI DEL SITO

Non si assume alcuna responsabilità per eventuali difformità da quanto riportato in questa pagina