SCHEDA INFORMATIVA A CURA DI ARCHEMAIL

L'attuale cittadina di Policastro Bussentino si affaccia sull'omonimo Golfo, a poca distanza dal fiume Bussento. Le sue origini sono fatte risalire all' VIII sec. a. C., e il suo antico nome era Pixous, parola greca che designa la pianta del bosso (per i latini buxus, da cui Buxentum) , probabilmente molto rigogliosa in queste zone. Invece il nome Policastro (dal latino Policastrum, città fórtifícata), appare nei documenti storici del sec. IX. Verso il I sec. d.C. la fiorente colonia greca decadde, al punto d'essere citata come luogo desolato, e da servire come esilio e tomba alla figlia dell'imperatore Augusto, Giulia, allontanata da Roma per la sua condotta libertina (come ricorda una lapide inserita nel basamento dei campanile). Da Tito Livio si apprende che i Romani, in almeno due occasioni, cercarono di ripopolare i luoghi e rendere più vivibile la città ma senza successo. E in questa desolazione che nel 461 d.C. nacque a Buxentum Flavio Libio Severo, 61° imperatore romano d'Occidente, vincitore degli Alani e dei Vandali. Al VI sec. d.C. risale la fondazione della sede vescovile, restaurata nel 1079 con l'elezione a vescovo di S. Pietro Pappacarbone. E un momento di grande importanza per la città che, dopo alcune distruzioni subite dai Longobardi (640) e dai Saraceni (915), viene ricostruita da Roberto il Guiscardo, un normanno a cui non sfugge la posizione strategica del posto (risale a questo periodo la costruzione della Cattedrale). Nel 1152 Policastro è una contea normanna. Nel 1229 ne saranno feudatari i Ruffo. In questo periodo la città è sotto l'influenza degli Angioini che la usano come punto d'appoggio per la guerra contro gli Aragonesi insediati in Sicilia. Fu a causa di questo conflitto che nel 1320 Policastro fu assediata e distrutta dalla flotta di Corrado Dona, al servizio degli Aragonesi. Nel 1348 è un feudo della famiglia genovese dei Grimaldi. A questi, nel 1397, subentrano i Sanseverino, di origine normanna. A loro si deve la ricostruzione del castello comitale su una prima costruzione di origine bizantina, e la fortificazione della città che nel 1455 è completa. Nel 1440 Policastro dà i natali a Giovanni Brancati, poeta e letterato umanista. Nel 1465 il conte Antonello Petrucci acquista la città per 5.000 ducati. Tra il 1485 e il 1486 la sua famiglia fu implicata nella "congiura dei baroni" ai danni del re Ferrante, e i figli perirono per mano del boia. Dal 1493 al 1501 fu vescovo della città Gabriele Altilio, insigne poeta latino. Nel 1496 divennero signori della contea i Carafa della Spina, che mantennero il feudo fino all'inizio del 1800. Nel XVI sec. Policastro subì due distruzioni ad opera dei turchi. La più devastante fu quella del 1552 ad opera di Dragut Pascià: vi furono solo 30 sopravvissuti al massacro, fra i quali il vescovo Francesco da Massanella, il quale in segno di ringraziamento per aver avuto salva la vita, commissionò il dipinto della vergine Hodeghitria al pittore calabrese più famoso del tempo: Pietro Negroni (il dipinto è collocato nell'abside della Cattedrale). Dopo questo drammatico episodio Policastro non fu più come prima. I Carafa, fino al tramonto della feudalità, lasciarono tristi ricordi per tirannia e soprusi. Spesso vennero a lite con i Vescovi, pretendendo di avere un trono riservato nella Cattedrale. In una di queste occasioni, nel XVIII sec., il vescovo Andrea De Robertis osò sfidare i Conti facendo abbattere il palchetto del feudatario, per poi fuggire a Lagonegro per non incorrere nelle. ire dei nobili insorti. Con l'800 la storia di Policastro cambia. Iniziano le grandi opere di bonifica, arrivano gli echi delle rivoluzioni. Nel 1848 Felice Pecorelli di Policastro è capourbano nei moti cilentani.

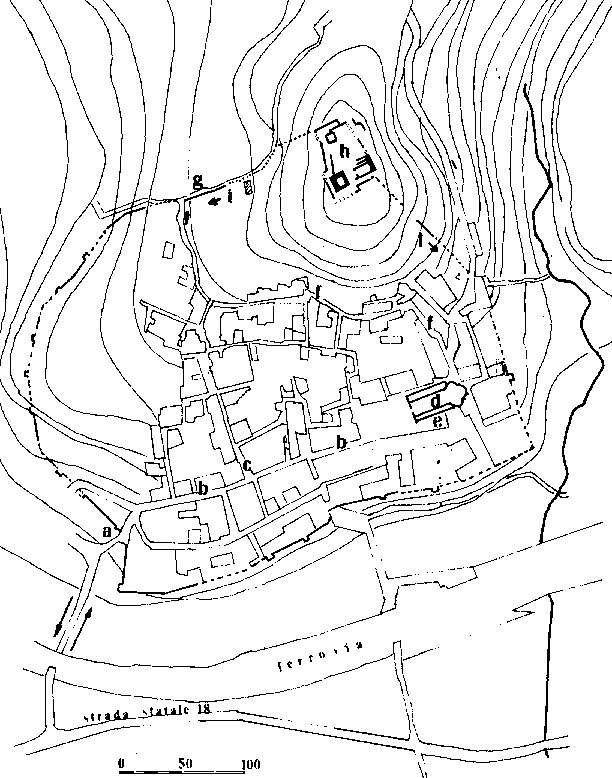

Dell'antico centro romano restano poche testimonianze: un tratto di strada lastricata e alcuni tratti di mura inglobati nelle mura di epoca successiva.

IMMAGINI DEL SITO

Non si assume alcuna responsabilità per eventuali difformità da quanto riportato in questa pagina