SCHEDA INFORMATIVA A CURA DI ARCHEMAIL

Per la storia di Pompei in generale vedi la scheda su Pompei.

Nel 1959 durante la

costruzione del tratto per Castellammare dell'autostrada Napoli Salerno,

vennero alla luce alcune strutture pertinenti ad edifici romani. La

costruzione della terza corsia autostradale nel 2000 portò ad una nuova

indagine molto più approfondita che ha fornito importanti risultati. Ad

ottobre 2000 la ricerca archeologica terminò e l'area venne ricoperta per

lasciare spazio ai lavori dell'autostrada. Tante le polemiche ma il

reinterro era purtroppo necessario anche per le condizioni ambientali che

rendevano troppo complesso un intervento di isolamento dell'area a causa

della presenza di una grossa falda acquifera. Quanto sia problematico

controllare una falda acquifera è già sotto gli occhi di tutti agli scavi di

Ercolano dove gli allagamenti sono frequenti. Ma mentre ad Ercolano il

terreno risulta abbastanza impermeabile, trattandosi di fango consolidato, a

Murecine porre all'asciutto le strutture avrebbe significato prosciugare

tutta la falda della bassa valle del Sarno. E questo sarebbe diventato un

problema non solo tecnico ma anche economico visto che è proprio la

copiosità della falda ad alimentare la produzione agricola dell'area.

Ma questo problema si presentò già nel 1959. Ed anche in quel caso il

reinterro del complesso venne accolto non senza mugugni. Ma mentre nel '59

la documentazione dell'indagine risultò sommaria e lacunosa, nel 2000 i

risultati dell'indagine sono stati subito resi noti grazie alla

pubblicazione di un libro e di un cd-rom, nonché con la realizzazione di un

plastico.

Le indagini preventive

Non è stato un nuovo ritrovamento quello delle strutture di Murecine. Quando

si è progettata la terza corsia autostradale tra Pompei e Scafati la

Soprintendenza Archeologica ha avuto un ruolo determinante. "In particolare

- racconta l'Ing. Luigi Massa della Società Autostrade Meridionali,

responsabile dei lavori - si è avviata una campagna di sondaggi geognostici

a finalità archeologiche che nell'area di Murecine, dove già si avevano

precedenti conoscenze di ritrovamenti archeologici, è stata effettuata in

via preliminare mediante l'adozione di prospezioni archeologiche con

metodologie geofisiche. Queste hanno avuto l'obiettivo di identificare e

dimensionare la presenza di strutture antiche sepolte non esplorate

completamente nel '59 quando vennero individuate per la prima volta nel

corso di lavori di costruzione del nuovo tratto autostradale Pompei -

Salerno".

In effetti nel 1959 venne alla luce un edificio identificato come "portico a

triclini" con decorazioni parietali di quarto stile, all'epoca distaccate e

conservate nell'Antiquarium di Pompei. Tra l'altro vennero recuperate una

serie di interessanti tavolette cerate che documentavano attività

finanziarie e creditizie per conto dei liberti C. Sulpicius Faustus e C.

Sulpicius Cinnamus.

I risultati delle indagini preliminari effettuate hanno confermato la

presenza di strutture ben più estese di quanto riportato nei rilievi del

'59. Per questo, prima di avviare i lavori di costruzione della terza corsia

autostradale, si è dato il via ad una approfondita campagna di indagine

archeologica che consentisse non solo la conoscenza, ma anche la

valorizzazione delle testimonianze. Tale indagine era stata prescritta dalla

Soprintendenza già nel lontano 1996 quando venne presentato il progetto di

ampliamento della sede autostradale.

L'impegno non è stato indifferente. "Tutta l'indagine - spiega l'Ing. Massa

- è stata condotta in difficili condizioni del sito derivanti sia dalla

presenza di una ricca falda idrica sia dalla contiguità dello scavo alla

scarpata della sede autostradale." Un particolare sistema di idrovore tenuto

in funzione 24 ore al giorno ha consentito di mantenere all'asciutto le

strutture scavate per il periodo necessario a terminare l'indagine

archeologica ed a recuperare pienamente tutto il materiale di interesse

storico-artistico presente. Da questo punto di vista la documentazione

relativa agli scavi del '59 è risultata estremamente preziosa perchè ha

consentito di comprendere quali potevano essere i problemi ambientali

esistenti e di prepararsi nella maniera migliore ad affrontarli. "L'indagine

del 1959 - evidenzia l'archeologo Antonio De Simone, consulente per i lavori

svolti - era stata eseguita nelle restrizioni dei mezzi tecnici allora

esistenti e applicando metodiche di ricerche oggi improponibili, con

l'obbiettivo, definito in corso d'opera, di recuperare i materiali mobili ed

il rivestimento di pregio dell'edificio. La nuova indagine, indotta dalla

necessità di ammodernare l'infrastruttura autostradale, doveva colmare nella

misura più ampia possibile le lacune della precedente impresa alla luce

degli accresciuti interessi delle scienze dell'Antichistica e delle moderne

metodiche offerte dall'Archeologia, fidando nell'utilizzo di mezzi e

tecniche di cantiere a fronte delle necessità imposte da un'operazione di

scavo in terreni attraversati da copiose falde acquifere e sottoposti ad una

scarpata di sostegno di un'arteria che collega il nord al sud del paese."

Ora occorre pensare al futuro dei reperti venuti alla luce ed è la stessa

Società Autostrade Meridionali a muoversi in questo senso come conclude il

Dott. Piero Buoncristiano, Presidente dell'Azienda: "Opere di tale rilevanza

artistica non possono e non devono rimanere confinate nella conoscenza e

nell'apprezzamento di pochi esperti; il libro, il plastico in scala 1:20 ed

il cd-rom sono solo la presentazione delle opere che devono poter essere

d'ora in avanti ammirate e studiate dal vivo nel loro splendore. Ed è questo

l'obiettivo che la nostra Società, sempre d'intesa e sotto la preziosa guida

della Soprintendenza Archeologica di Pompei, intende realizzare".

I rinvenimenti del 1959

La costruzione del tratto autostradale Castellammare-Scafati all'inizio del

1959, portò alla scoperta casuale di alcune strutture in località Murecine.

L'indagine durò otto mesi da aprile a dicembre e venne diretta dalla

Dott.ssa Olga Elia della Soprintendenza Archeologica di Pompei. Come

accaduto nel corso del 2000, l'ostacolo maggiore fu la presenza della falda

acquifera che fece optare subito per il distacco della ricca decorazione

pittorica e per il recupero di tutti i reperti. Ma il rinvenimento che

suscitò maggiore scalpore avvenne a fine luglio: in una cesta di vimini

adagiata su un letto triclinare vennero alla luce circa trecento tavolette

cerate, in ottimo stato di conservazione e leggibilità. Purtroppo le

condizioni ambientali createsi nel terreno di Murecine erano ben diverse da

quelle in superficie: così le tavolette presero ben

presto a degradarsi diventando indecifrabili. L'incapacità di predisporre

una soluzione per arrestare il degrado, portò gli archeologi a porre le

tavolette residue in fosse nelle quali si cercò di ricreare lo stesso

ambiente nelle quali erano rimaste per secoli. Ma le tecniche successive non

ebbero mai il successo sperato tanto che l'intero archivio è stato

recuperato del tutto soltanto nel 1970. Del testo riportato su tali

tavolette resta oggi poco più della metà, considerando anche le trascrizioni

operate nel corso degli anni. I protagonisti sono alcuni negotiatores che

agirono a Puteoli nel periodo tra il 26 ed il 61 d.C. L'assenza di atti

successivi al 61 testimonia che l'archivio era ormai in disuso e ciò venne

confermato anche dal luogo del ritrovamento.

I nomi citati sulle tavolette sono quelli di Caius Sulpicius Faustus, del

suo liberto Caius Sulpicius Cinnamus ed il fratello Caius Sulpicius Onirus,

presumibilmente appartenenti alla famiglia proprietaria dell'edificio di

Murecine.

L'indagine archeologica del 1959 si arrestò a metà dicembre senza che

l'esplorazione del complesso venisse completata. La stessa funzione

dell'edificio scavato rimase nel dubbio: la Elia lo descrisse come una

struttura insolita, una sorta di portico con triclini e comunque a carattere

semipubblico; meno preciso, in questo caso, il Maiuri che descrisse

l'edificio come parte di una villa suburbana.

I rinvenimenti del 2000

L'indagine archeologica recente ha avuto inizio il 19 ottobre 1999 ed è

terminata il 12 ottobre 2000. L'edificio venuto alla luce si estende per

circa 950 mq a pianta genericamente rettangolare. Il piano di calpestio era

a circa 5,30 m. dall'attuale piano di campagna.

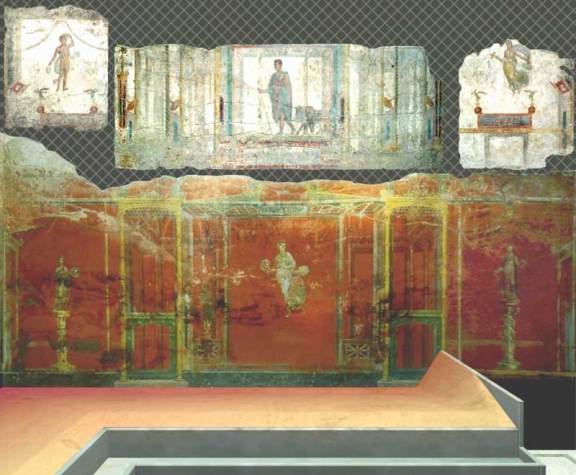

Le strutture rinvenute constano di un'area porticata affaciantesi su un

giardino. Sul portico, pavimentato con un mosaico bianco a croci nere, si

affacciano alcuni locali quasi quadrangolari identificati come triclini. I

primi tre (identificati dalle sigle "A", "B" e "C", si trovano sul lato Nord

del portico, mentre altri due ("D" e "E") sono sul lato Ovest.

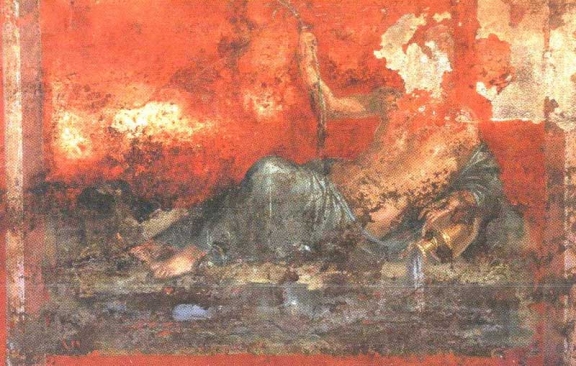

Il triclinio A mostra una bellissima decorazione parietale il cui motivo

dominante è quello di Apollo e le muse, in parte asportata negli scavi del

'59. Ai Dioscuri è invece dedicata la decorazione parietale del triclinio B,

purtroppo in cattive condizioni di conservazione. Suggestiva e ben

conservata è, infine, la decorazione del triclinio C, dedicata al Sarno.

Nell'angolo Nord-Ovest del portico è un'ampia cucina decorata a fasce.

L'angolo opposto presenta tre ambienti più piccoli di cui quello centrale

con funzione di latrina. Da questi ambienti partiva una scala che conduceva

ad un livello superiore del quale sono state rinvenute tracce (pavimenti

crollati). Da qui si passa ad un altro nucleo del complesso identificato

come impianto termale. Esso si articola in un apodyterium (Q), ossia uno

spogliatoio da cui si accede al frigidarium (S), al tepidarium (O) ed al

calidarium (3). Alle spalle era il praefurnium (N).

Gli scavi hanno dimostrato che il complesso non era in uso all'epoca

dell'eruzione del 79 d.C., ma probabilmente esso doveva essere in fase di

ristrutturazione. Sono stati rinvenuti, infatti, accumuli di tegole, di

tubuli, di mattoni e di lastre marmoree.

Ma quale era la funzione dell'edificio? "Per un edificio posto in un

ambiente suburbano - spiega l'archeologo Antonio De Simone - e nei pressi di

un'area di grande valenza commerciale e che riunisce in uno le funzioni di

soggiorno, di ristorazione e di terma appare convincente e priva di ben

poche alternative la definizione di albergo, un hospitium o un deversorium,

che per completezza, decorazione e dimensioni appare privo di confronti. Se

per curiosità si computa la capacità ricettiva del livello della

ristorazione si giunge alla conclusione che in esso potevano trovare posto

non meno di una sessantina di commensali e a tale quantità di ospiti appare

congruo il riscontro delle notevoli dimensioni del bancone della cucina. La

ricchezza delle finiture, la complessità dei giochi d'acqua e l'esuberanza

degli apparati decorativi rimandano alla concomitanza di due fattori: la

disponibilità dei capitali profusi nella costruzione del complesso

architettonico e un ceto di utenti che esibisce la ricchezza ben oltre il

limite del necessario, rasentando spesso il confine del buon gusto."

Le curiosità

Murecine dopo l'eruzione del 79 d.C.

L'area termale del sito scavato venne ripopolata dopo l'eruzione sfruttando

le strutture superiori dell'edificio rimaste a vista. Al di sopra di quest'area

vi sono i segni di un ulteriore ripopolamento dell'area che poi venne

coperta da una nuova eruzione, detta di Pollena, avvenuta nel 472 e della

quale resta uno strato di cinerite nel quale sono rimaste impresse le orme

dei fuggiaschi.

La cesta di vimini

Pochi sono gli oggetti domestici rinvenuti negli scavi, il che conferma che

l'edificio, al momento dell'eruzione, era in fase di ristrutturazione. Fra

di essi spicca una cesta di vimini incredibilmente integra con manici

laterali.

Le noci

In più parti dell'edificio sono state rinvenute noci integre: nell'ambiente

8 addirittura è venuto alla luce un piatto in sigillata pieno di questo

frutto.

La porta scorrevole

I triclini potevano essere chiusi con una transenna di legno che scorreva su

ruote. La parte inferiore della transenna e le ruote sono state recuperate

nel corso delle indagini.

IMMAGINI DEL SITO

Non si assume alcuna responsabilità per eventuali difformità da quanto riportato in questa pagina