SCHEDA INFORMATIVA A CURA DI ARCHEMAIL

Pozzuoli sorge quasi al

centro del territorio denominato Campi Flegrei: si tratta di un'area

essenzialmente vulcanica, formatasi a partire da 45000 anni fa. Il carattere

vulcanico è ancora oggi testimoniato da numerosi fenomeni quali la Solfatara

o le acque termali o il bradisismo. Quest'ultimo fenomeno consiste in lenti

movimenti verticali del suolo in zone circoscritte della superficie

terrestre, impercettibile all'uomo, ma rilevabile in zone costiere

osservando il livello del mare rispetto alla terra. L'area urbana di

Pozzuoli può essere suddivisa in tre zone, rispetto alla propria origine: il

Rione Terra, rupe di tufo giallo napoletano, residuo di un antico cratere;

la terrazza della Starza, antica linea di costa sollevatasi circa 10000 anni

fa; l'area della Solfatara, costituita da prodotti eruttati dal vulcano, ora

appunto in fase di "solfatara".

Sono troppo esigue le tracce a disposizione degli archeologi per stabilire

cosa vi fosse nell'area urbana di Pozzuoli in epoca preistorica e

protostorica. La storia documentata inizia soltanto nel 531 a.C. quando

alcuni profughi della città di Samo, in contrasto col governo locale del

tiranno Policrate, decisero di stanziarsi nell'area dell'attuale Rione

Terra: al nuovo sito venne dato il nome di Dicearchia, ossia "Città del

giusto governo". A quell'epoca, tutta la costa flegrea rientrava nella sfera

di Cuma e sicuramente, per fondare la loro città, i Samii dovettero chiedere

il permesso dei Cumani e dipendere politicamente da questi. Anzi è probabile

che sul luogo prescelto esistesse già una piccola colonia cumana con compiti

difensivi. Per dovere di cronaca, occorre anche dire che finora nessuna

traccia dell'abitato greco è stata trovata durante i saggi di scavo sul

Rione Terra.

Solo in età romana, la città cominciò ad acquistare una certa importanza per

la presenza del porto: a partire dall'epoca della deduzione di una colonia,

avvenuta nel 194 a.C., la città assunse il nome di Puteoli (forse da puteus,

nel significato di "pozzo" spiegabile con i numerosi crateri dell'area

flegrea, o da putidus, ossia "maleodorante", riferito alle esalazioni

solfuree). La bellezza del suo paesaggio ed il gran numero di sorgenti

termo-minerali del suo territorio, attirarono, nel corso del I°sec.a.C.,

l'interesse dei ricchi Romani che vi costruirono una serie di lussuose

dimore. Il poeta latino Lucilio già nel II°sec.a.C. la definì Delo Minore,

paragonandola alla località dell'Egeo che all'epoca era molto florida

riguardo all'attività economica. Fu anche per questo che Augusto eresse la

città al rango ufficiale di porto di Roma, con l'istituzione di una flotta

annonaria che provvedeva al vettovagliamento della capitale, trasportando

carichi di grano dall'Egitto e dalla Sicilia. Da allora la città fu in

continua crescita economica, ebbe un nuovo statuto di colonia e fu divisa in

regiones e vici (quartieri e borgate suburbane a carattere commerciale) che

ricalcavano quelli di Roma. Dopo Augusto, anche gli altri imperatori si

interessarono alla città. Nel 95 d.C. fu costruita la via Domiziana per

congiungere Pozzuoli direttamente a Roma, immettendosi sull'Appia,

all'altezza di Sinuessa (Mondragone). L'ampliamento del porto di Ostia,

voluto dall'imperatore Traiano, fu fatale per l'economia della città: iniziò

pertanto una lenta decadenza della città, che però solo nel V°sec., anche a

seguito di gravi fenomeni del bradisismo, si trasforma in vero e proprio

declino.

Fino al 1296, Pozzuoli restò un castro, ossia un centro abitato cinto da

mura, situato sul Rione Terra.

Rimasto sempre in vista durante il

medioevo, l'Anfiteatro Maggiore fu usato a lungo come cava di pietre da

costruzione e sistematicamente spoliato, subendo sorte analoga a quella del

Colosseo. Come il grande anfiteatro romano, anche quello flegreo fece da

sfondo alle persecuzioni anticristiane: in particolare fu testimone del

martirio del vescovo Gennaro e del puteolano Procolo, poi divenuti

rispettivamente patroni delle città di Napoli e Pozzuoli. Col tempo

sull'edificio vennero erette case e masserie e, nel 1689, anche una piccola

chiesa dedicata a S. Gennaro; la chiesetta fu sconsacrata e distrutta nel

1837, quando sotto Ferdinando II di Borbone fu disposto lo sterro del

monumento, che durò circa un secolo. Fra il 1839 e il 1845 l'architetto

Bonucci liberò gran parte dei sotterranei; in successive campagne, E.

Ruggiero (1850-1855) e G. Fiorelli (1880-1882) riportarono alla luce l'arena

e parte dei passaggi radiali. L'opera fu completata tra il 1926 e il 1947 da

A. Maiuri, cui si deve anche il primo studio scientifico dell'edificio.

Comunemente il monumento viene collocato in età flavia per la presenza di

un'iscrizione apposta in quattro copie su ciascuno degli ingressi

principali: COLONIA FLAVIA AUGUSTA PUTEOLANA PECUNIA SUA. Nella sua

incisività, l'iscrizione appare chiarissima: la città, onorata

dall'imperatore del titolo di Colonia Flavia Augusta [ha costruito] a

proprie spese. L'oggetto dovrebbe essere, secondo l'interpretazione più

ovvia, l'anfiteatro stesso.

Tuttavia, in base a recenti ritrovamenti epigrafici, si può proporre una

datazione neroniana dell'edificio, che per di più risulta estremamente

coerente con l'impianto urbanistico neroniano della città; inoltre, anche

l'uso dell'opera reticolata in alcuni punti dell'edificio potrebbe

confermare una datazione anteriore all'epoca flavia. Dunque deve essere

questo l'anfiteatro puteolano in cui, nel 66 d.C., si celebrarono i

grandiosi giochi in onore di Tiridate, re dell'Armenia, ricordati da Dione

Cassio. All'età flavia potrebbe essere ascritto, invece, il completamento

della costruzione e della decorazione, cui farebbe riferimento l'iscrizione

apposta sugli ingressi (va ricordato che la menzione del nome di Nerone era

proibita per la sua damnatio memoriae). Altri restauri vennero eseguiti nel

II secolo d.C.: furono modificati i sotterranei, costruiti interamente in

opera laterizia, e il porticato esterno.

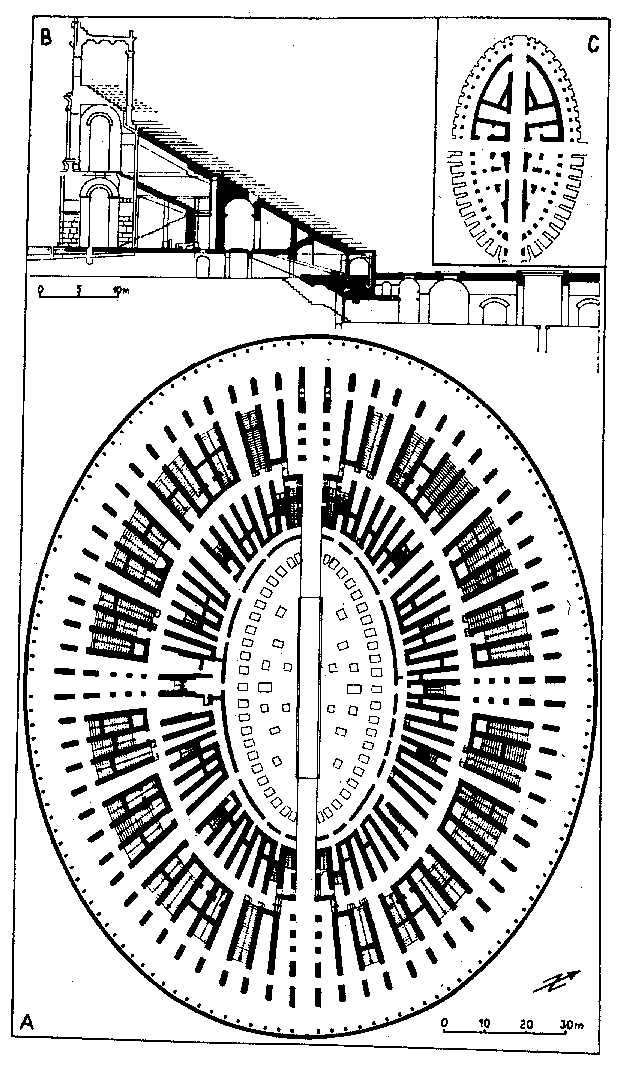

L'edificio, terzo in Italia per dimensioni (m. 149x116) dopo il Colosseo e

l'anfiteatro di Capua, poteva contenere circa 20.000 spettatori. La

costruzione si elevava su tre ordini: i primi due, ad arcate, sostenevano la

cavea suddivisa in tre settori, summa, media e ima; l'ultimo si presentava

all'esterno 89 come un alto loggiato, con un muro continuo finestrato e

coronato da statue.

L'intero perimetro era percorribile a piano terra mediante tre ambulacri

concentrici, collegati tra loro da ambienti disposti radialmente. Il

percorso più esterno si sviluppava sotto le arcate di un portico su

pilastri, decorati all'esterno da semicolonne addossate. Dei due ambulacri

interni, uno era riservato al pubblico e correva nella zona mediana

dell'edificio, l'altro era destinato al personale di servizio ed era posto

dietro il podio lungo il perimetro dell'arena. In corrispondenza del secondo

ordine di arcate, al primo piano, era una galleria, anch'essa percorribile

lungo tutto il perimetro dell'edificio. Quattro ingressi principali a tre

fornici erano situati alle estremità degli assi maggiore e minore.

Un'articolata rete di corridoi assicurava, inoltre, numerosi percorsi

interni per gli spettatori e consentiva nello stesso tempo gli spostamenti

del personale di servizio, talvolta con l'espediente di utilizzare con

doppia funzione lo stesso passaggio.

I sotterranei (perfettamente conservati) si sviluppano secondo due assi

perpendicolari, individuati dai due corridoi principali e collegati tra loro

da un unico ambulacro anulare. All'esterno dell'anfiteatro era una platea

pavimentata a lastre di pietra e cinta da una cancellata.

Sostando in prossimità dell'ingresso moderno si può osservare l'entrata

principale ovest con ingresso a tre fornici. In quello centrale, così come

all'entrata sul lato opposto, una rampa in discesa immette nel corridoio

longitudinale dei sotterranei. Il percorso carrabile veniva utilizzato per

il trasporto delle attrezzature necessarie allo svolgimento degli

spettacoli. Ma prima dell'inizio delle rappresentazioni l'apertura di queste

rampe veniva chiusa con un tavolato affinché gli ingressi potessero essere

utilizzati dal pubblico. Superato il cancello moderno, dopo la biglietteria,

si percorre un vialetto che costeggia l'anello esterno dell'anfiteatro, dove

è attualmente collocato il lapidario flegreo.

Sulla sinistra è il porticato con i pilastri e le semicolonne costruiti in

blocchi di piperno; i pilastri sono posti in corrispondenza delle testate

dei muri radiali anch'esse rivestite da blocchi di piperno. Nel II secolo

d.C., per evidenti motivi statici, l'anello esterno venne rinforzato con

l'aggiunta di altri pilastri in opera laterizia, restringendo così

notevolmente lo spazio interno del portico, che in questa occasione venne

interamente ridipinto. Dall'anello esterno e dall'ambulacro interno nella

zona mediana si diramava la rete di percorsi per l'accesso alla cavea. Le

gradinate erano suddivise in tre settori da tre precinzioni interne e in

cunei numerati: nel lapidario sono ancora conservati numerosi frammenti

epigrafici con l'indicazione CVN (abbreviazione di cuneus) seguita da un

numero. Come avviene attualmente, i posti erano di maggiore o minore pregio

in rapporto alla distanza dall'arena: quelli più vicini erano riservati ai

senatori e ai cavalieri romani, oltre che ai magistrati e sacerdoti

cittadini.

La parte più alta, summa cavea, si poteva raggiungere dal piano stradale

esterno mediante rampe di scale. In totale erano previsti ventotto accessi

di questo tipo, collocati in ciascuno dei quattro settori dell'anfiteatro in

modo speculare. I passaggi erano così suddivisi: otto portavano dal portico

esterno direttamente alle uscite sulla cavea nel livello più alto, i

vomitoria (visibile nella quinta arcata dall'ingresso occidentale); dodici

doppie rampe, sempre partendo dal portico esterno, salivano fino alla

galleria del primo piano e di qui ai vomitoria (visibile nella decima e

nell'undicesima arcata dall'ingresso occidentale); otto rampe partivano,

invece, dall'ambulacro interno e salivano fino alla galleria al primo piano,

da dove poi con le altre scale si poteva salire al livello superiore.

Gli accessi ai settori più bassi della cavea erano distribuiti solo lungo

l'ambulacro interno. La media cavea era servita da quattordici scale,

situate ai lati dei fornici degli ingressi principali e simmetricamente in

ciascuno dei quattro settori. L'ima cavea si poteva raggiungere percorrendo

dodici corridoi in discesa oppure quattro scale situate ai lati dei fornici

sull'asse longitudinale. Dall'ambulacro di servizio più interno ancora, due

scale, poste in corrispondenza dei fornici sull'asse trasversale,

consentivano il passaggio verso quest'ultimo settore della cavea.

Alcuni ambienti radiali aperti sul portico esterno furono adibiti a scholae,

vale a dire sedi di associazioni e collegia professionali. In taluni casi

venne utilizzato anche lo spazio tra le arcate così da interrompere la

continuità del percorso esterno. Di queste sale oggi restano poche tracce.

Continuando a percorrere il viale lungo l'anello esterno, si giunge

all'ingresso intermedio sud. Esso presenta tre passaggi paralleli con arcate

su pilastri (si conservano le basi dei pilastri, lo zoccolo in marmo e

l'elevato dei muri perimetrali in opera laterizia).

Procedendo in direzione est (nella prima arcata dopo l'ingresso) sono i

resti del sacello decorato da Gaio Stonicio Trophimiano, identificato per il

ritrovamento in sito dell'iscrizione pavimentale di dedica. Il sacello era

rivestito di marmi, ora perduti, e decorato da numerose piccole statue

(rinvenute durante gli scavi). Ancora oltre (nella decima arcata

dall'ingresso meridionale) era una sede degli Scabillarii, una corporazione

di musicanti connessa alle attività teatrali, il cui collegio è stato

ritrovato nell'attuale via Marconi. All'esterno, tra i pilastri laterizi,

sono i resti del pavimento a mosaico nel quale era l'iscrizione che, anche

in questo caso, ha permesso l'identificazione.

In prossimità dell'ingresso est si può osservare la sistemazione della

platea esterna con la recinzione, separata con un gradino dalla strada

basolata di disimpegno dell'anfiteatro. In questo punto si conservano alcuni

dei pilastrini di sostegno con scanalature laterali dove venivano fissate le

griglie della cancellata.

Raggiunto l'ingresso principale est, si può entrare nell'arena (il passaggio

è nel primo fornice a sud). Ci si trova in questo punto sull'asse

longitudinale dell'anfiteatro e da qui si può avere una visione d'insieme

dell'arena e della cavea.

L'arena è attraversata al centro dalla fossa scenica, un'apertura verticale

che raggiunge il livello dei sotterranei sottostanti, dove in corrispondenza

era la media via, uno dei due passaggi principali. Queste strutture

permettevano di sollevare dal basso gli scenari dipinti che dovevano animare

i giochi nell'arena. L'apertura superiore poteva anche essere chiusa con un

tavolato, quando fosse necessario ricostituire un piano uniforme. Nello

stesso modo venivano sollevate dal basso le gabbie con le fiere o altre

attrezzature sceniche necessarie all'ambientazione dei combattimenti. I

passaggi dai sotterranei erano predisposti con botole quadrangolari di

piperno, collocate sul piano pavimentale dell'arena. Sui bordi delle botole

si possono vedere gli alloggiamenti delle cerniere per il tavolato di

chiusura e, all'esterno, una serie di piccole aperture quadrate (oggi chiuse

con blocchetti di tufo). In queste aperture erano infissi pali, lunghi tanto

da raggiungere il livello dei sotterranei. Sull'arena i pali formavano una

sorta di recinto di protezione per gli spettatori e soprattutto per il

personale di scena, nei sotterranei fungevano, invece, da sostegni per le

gabbie.

La prima precinzione dal basso racchiudeva otto file di gradini, la seconda

sedici e la terza quindici. La cavea era sovrastata da un portico colonnato

adorno di statue, del quale non si conserva in posto alcun elemento. Si

possono osservare i tre ordini di vomitoria, in relazione con i percorsi

descritti in precedenza, e una fila di finestre che illuminava l'ambulacro

interno, collocate tra la media e la summa cavea. Ai lati di questo ingresso

principale, come anche di quello simmetrico a ovest, si trovano le rampe di

accesso al sotterranei.

L'interesse dell'anfiteatro puteolano è in buona parte dovuto al perfetto

stato di conservazione del livello sotterraneo. La disposizione delle

strutture consente, infatti, di comprendere il funzionamento delle macchine

sceniche che venivano utilizzate per l'allestimento degli spettacoli:

scenari e gabbie, come si è detto, nonché gli argani che servivano per

sollevare tutto ciò fino al livello dell'arena.

La disposizione interna è semplice, ma estremamente funzionale. Lo spazio

utilizzato corrisponde grosso modo a quello dell'arena soprastante e risulta

suddiviso in quattro porzioni dai due corridoi principali. In corrispondenza

del muro perimetrale dell'arena è un corridoio ellittico, sul quale si

affacciano numerosi piccoli ambienti dove erano sistemate le gabbie per le

fiere. Sulla verticale del corridoio sono le botole disposte lungo il

perimetro dell'arena. Al momento dello spettacolo gli animali feroci

venivano fatti uscire dalle loro celle e entrare in gabbie che poi erano

sollevate verso l'alto fino all'arena.

Nei sotterranei è visibile anche parte degli impianti idrici

dell'anfiteatro. L'edificio era, infatti, dotato di un complesso sistema di

canalizzazione che convogliava le acque in una fogna centrale collocata

sotto il piano dell'arena. Fontane alimentate da cisterne erano disposte

negli ambienti radiali lungo il perimetro esterno, per soddisfare alle

necessità del pubblico e garantire la manutenzione.

IMMAGINI DEL SITO

Non si assume alcuna responsabilità per eventuali difformità da quanto riportato in questa pagina