SCHEDA INFORMATIVA A CURA DI ARCHEMAIL

Oplontis era un sobborgo marinaro alle pendici del Vesuvio nell’incantevole insenatura del Golfo di Partenope. I suoi abitanti erano dediti alla pesca, all’agricoltura, alla caccia ed all’artigianato. In primo tempo Oplonti fu frequentata da fenici e greci che diedero vita ad un fiorente commercio. In seguito divenne un’appendice delle città romane Nola e Pompei i cui abitanti si servivano del suo porto per il commercio con i paesi del Mediterraneo. L’eruzione del 79 d.C. seppellì, sotto una coltre di cenere, Ercolano, Pompei, Oplonti e Stabia. Col passare degli anni la vita lentamente riprese, ma le invasioni barbariche, la caduta dell’Impero Romano ed il lungo periodo dell’alto Medio Evo fecero si che queste terre furono abbandonate dai pochi abitanti.

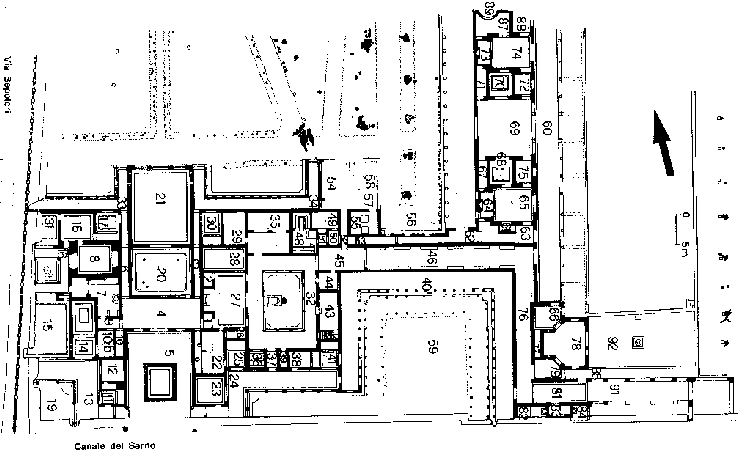

L’area archeologica interessa un vasto

quadrilatero nel fondo detto “Mascatelle”. La villa, esplorata in minima

parte in età borbonica, diventò area demaniale dello Stato per opera di A.

Maiuri e cominciò ad essere scavata sistematicamente dal 1964 al 1984.

Il complesso suburbano, scavato solo in parte, sia per la presenza del

Canale del Sarno che ne ostruisce la parte sud, che per la strada dei

Sepolcri e dello Spolettificio a ovest, è riemerso da una coltre terrosa di

circa 6 m, di cui 2 m di lapilli e sabbia vulcanica risalenti all’eruzione

del Vesuvio del 79 d.C., e 4 m di conglomerati fangosi e strati vegetali.

Nella sontuosa villa, attribuita a Poppea Sabina, moglie di Nerone, si

riconoscono due fasi edilizie.

La prima fase, risalente alla metà del I sec. a.C. è costitutita da due

nuclei simmetricamente opposti ai lati dell’asse centrale (atrio, viridario

e un grande ambiente di soggiorno prospiciente il giardino posteriore): il

nucleo ad ovest con quartiere termale, cucina, salone, triclinio, cubicoli

ed altri ambienti di rappresentanza; un altro nucleo composto da

giardino-quartiere servile, una stanza con altare dei Lari, ambienti dotati

di porticato aperto sul giardino. A sud, l’ingresso della villa è

inesplorato per la presenza sia del Canale del Sarno sia dello Spolettificio.

La seconda fase edilizia si ha quando a questo primo impianto orientale si

aggiunge in età Claudia un quartiere residenziale con ampie zone aperte o

destinate a giardino con portico, molti ambienti di soggiorno ed alcuni

viridari lungo la piscina che misura 60 × 17 m. Sul limite sud-est dell’area

esplorata è riconoscibile la traccia di un torcularium.

Per estensione e articolazione architettonica, oltre che per l’apparato

decorativo, pittorico e scultoreo, la villa di Oplontis supera tutte le

altre ville suburbane. Le pitture di II stile sono da considerarsi infatti

fra le migliori pervenute dal mondo romano; in perfetto stato di

conservazione, possono essere ammirate nel sito.

Le sculture rinvenute, copie di originali greci, erano destinate a ornamento

dei giardini e della piscina. Questo materiale tuttavia è stato ritrovato in

un deposito, mentre non sono state trovate le suppellettili necessarie alla

vita quotidiana. Ciò lascia supporre che la villa, al momento dell’eruzione

del 79 d.C., fosse disabitata per lavori di ristrutturazione.

La visita ha inizio scendendo la rampa che porta sul retro della villa.

Il salone-soggiorno posto a nord del giardino, è molto ampio. All’interno si

osservano, deposte sul pavimento, grosse colonne in marmo con capitelli

corinzi.

I portici settentrionali presentano le coperture fedelmente ricostruite;

quello ovest è scavato soltanto parzialmente per la presenza della via dei

Sepolcri e dello Spolettificio.

Il cubicolo (camera da letto) è fornito di un vano finestra, chiuso da

quattro imposte lignee.

Il corridoio presenta alle pareti fori dovuti alle incastellature dei

muratori e stuccatori antichi.

Il viridario (giardino) conserva i doccioni originali in terracotta

utilizzati per la raccolta dell’acqua piovana.

L’atrio, di tipo tuscanico, ha il tetto poggiante su solide travi, in

origine di legno, e presenta, alle pareti, una fastosa decorazione di II

stile che accentua l’illusione dello spazio. L’ambiente, piuttosto ampio,

aveva un’apertura sul tetto (compluvium) per consentire la raccolta

dell’acqua piovana che, cadendo dall’alto, confluiva nel sottostante

impluvium per essere successivamente incanalata in ampie cisterne.

La cucina conserva un piano di cottura intatto, con sottostanti ampie

nicchie, utilizzate come deposito per legna o carbone.

Il complesso termale era costituito da tre ambienti:

Il calidarium, ambiente per i bagni di acqua calda, le cui pareti presentano

un’intercapedine per la circolazione dell’aria opportunamente

riscaldata, con decorazioni di III stile a fondo rosso. Una nicchia

collocata sulla parete di fronte, ha al centro un quadro che rappresenta

Ercole nel giardino delle Esperidi.

Il tepidarium, ambiente a temperatura moderata.

Il frigidarium o bagno freddo.

L’oecus, stanza di ricevimento, è aperto sull’atriolo tetrastilo, a nord, e

ha due finestre sul peristilio sud-ovest; presenta, sulla parete destra, il

Tempio di Apollo con al centro un tripode di bronzo e uno splendido pavone.

Il triclinio ha il pavimento a mosaico e le pareti affrescate con

decorazioni di II stile: sono qui rappresentati colonne dorate con ghirlande

metalliche, gemme e altri elementi decorativi come statue, uccelli, un

cestino di fichi e un arco con faretra.

Nel lato sud-ovest è il viridario con porticato, sul quale si affacciano due

cubicoli.

Segue l’oecus, decorato in II stile, con scenografie teatrali; sulla parete

nord sono raffigurati un vassoio di vetro con melagrane e un cestino colmo

di frutta ricoperto da un velo. La parete sud presenta un grappolo d’uva,

una fagianotta e una torta poggiata su un ferculum.

Il larario decorato in IV stile ha, al centro dell’abside, l’altare in

muratura che serviva per custodire i Lari.

Il porticato meridionale presenta intercolumni parzialmente chiusi:

dall’androne si può notare la piscina o natatio, di proporzioni

olimpioniche.

IMMAGINI DEL SITO

Non si assume alcuna responsabilità per eventuali difformità da quanto riportato in questa pagina