|

La piccola isola di Nisida chiude

ad est l'arco del golfo di Pozzuoli. Essa risulta di difficile accesso a

causa della presenza del riformatorio giudiziario e di alcune strutture

della NATO. Questa sua inaccessibilità ha permesso di preservare quasi

intatte le sue risorse naturali, soprattutto nel versante

che dà verso il mare, occupato da un'insenatura chiamata

"Porto Paone".

Di origine vulcanica, come si intuisce dalla sua forma, emerge dal mare

per un sesto circa della sua mole originaria (superficie circa 30

ettari, circonferenza 2 km. ed altezza massima sul livello del mare 109

m.): infatti il cratere si formò attraverso esplosioni sottomarine che

poi hanno completato la loro opera al di fuori delle acque. Il tutto

ebbe luogo in epoca quaternaria, durante il III° periodo di formazione

dei Campi Flegrei, tra i 10500 e gli 8500 anni fa. L'ossatura del

vulcano è in tufo trachitico giallo compatto, contenente pomici e ceneri

leggere, segno che le ultime eruzioni avvennero alla luce del giorno.

Sull'orlo del cratere è presente uno strato di tufo grigio incoerente e

di pozzolane, prodotti più recenti attribuibili alle eruzioni del vicino

vulcano degli Astroni (3700 anni fa). Il cratere (caldera), che ha

un'apertura di circa 500 metri all'orlo, è oggi invaso dalle acque

marine: esso prende il nome di Porto Paone o Pavone per la sua forma

somigliante alla coda di questo uccello. La rovina del lato meridionale

della cinta craterica, che ha portato le acque del mare ad invadere il

cratere, venne causata dall'erosione marina ed atmosferica,

probabilmente collegata all'azione del vento di Libeccio. Altri

propendono per l'ipotesi che l'apertura verso il mare sia una

conseguenza dell'inclinazione craterica. Esaminando i fondali intorno

all'isola si è appurato che la base del vulcano ha un diametro di circa

1500 metri.

La vicina isoletta del Lazzaretto, oggi parte integrante del ponte che

unisce Nisida alla terraferma, ha invece un'origine diversa: detta

Leimon nell'antichità, essa era un frammento della cinta craterica del

vulcano di Posillipo, successivamente distaccatosi e caduto in mare.

Come gran parte dei Campi Flegrei, anche Nisida risentì e risente

tuttora del fenomeno del bradisismo: ne è testimonianza una vasta fascia

erosa dal mare, posta oggi a 5 metri di altezza sull'attuale livello del

mare e rappresentante il massimo livello di sprofondamento raggiunto

nell'XI° secolo, prima che il bradisismo invertisse la sua tendenza.

|

|

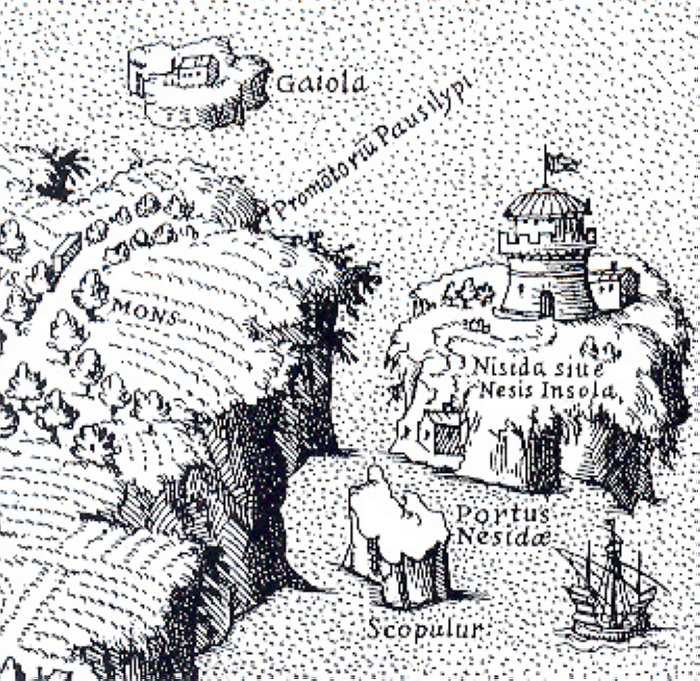

L'isola di Nisida

in una veduta di Francisco Villamena (1652) |

Nisida ha una antica storia da raccontare. Il suo

nome deriva dal termine greco "nesis"

che significa "piccola isola".

L'origine greca del nome fa pensare che l'isola, col suo approdo

protetto, non dovette passare inosservata ai primi colonizzatori greci

del Golfo di Napoli. Tuttavia manca ogni testimonianza di un eventuale

stanziamento abitativo greco (bisogna anche dire che non è mai stata

fatta un'indagine accurata alla ricerca di tracce antiche). Se si tiene

conto di alcune fonti antiche che parlano di una notevole attività

vulcanica ancora in età repubblicana (Stazio in Silv. libro 2, I, v.79:

"...inde malignum aera respirat pelago circumflua Nesis" e Lucano in

Phars. libro 6, v.90: "... tali spiramine Nesis emittit Stigiium

nebulosis aera saxis antraque letiferi rabiem Typhonis anhelant..."),

sembrerebbe impossibile ipotizzare una forma di stanziamento qualunque

in età greca.

Da più fonti apprendiamo dell'esistenza in età romana

imperiale di una villa appartenente a Lucio

Licinio Lucullo, famosa per gli imponenti banchetti che vi si

celebravano. Successivamente ebbe una dimora qui anche Marco Giuno Bruto, forse

un piccolo casino di caccia, senza molti di quei lussi che

caratterizzavano le ville della costa flegrea. In essa prese corpo la

congiura che porterà all'assassinio di Cesare (44 a.C.). Qui poi si

rifugiò per un breve periodo lo stesso Bruto dopo aver preso parte alla

congiura. La sua morte, avvenuta successivamente a Filippi, provocò un

tale dolore nella moglie Porzia, figlia di Catone

Uticense, rimasta a Nisida, da decidere di

togliersi la vita con l'unico mezzo che aveva a disposizione: ingoiando

carboni ardenti. Di queste dimore non si è finora

trovata traccia, anche se si suppone che sorgessero sul punto più alto dell'isola, per cui

eventuali tracce sarebbero state successivamente inglobate nell'attuale

penitenziario (qualche resto di muro di opera reticolata è sotto il

livello del mare dal lato ovest dell'isola). Comunque nell'ottobre 1956

fu rinvenuta sulla cima dell'isola una tomba a fossa, coperta di tegole

contenente resti umani e alcune brocchette di terracotta ascrivibili al

I° sec. d.C., mentre pare che agli inizi del XVII° secolo risalga il

ritrovamento di una tomba antica contenente un corpo imbalsamato con al

collo una collana con medaglia d'oro recante la scritta "M.A.ACILIUS,

C.F.III.R.".

Nell'alto medioevo l'isola venne ceduta in enfiteusi alla Chiesa

napoletana. Col tempo si perse anche la memoria dell'originario nome

tanto che, in alcuni documenti del XII° secolo, è citato un monastero di

S.Arcangelo o S.Angelo esistente sull'isola chiamata GIPEUM o ZIPPIUM,

riferendosi a Nisida. Parecchi dubbi sorgono sulla dislocazione di tale

monastero del quale non esistono oggi tracce evidenti. Presumibilmente

si trovava anch'esso dove oggi sorge il penitenziario, sul punto più

alto dell'isola: in particolare l'attuale edificio detto "Cortile delle

scuole", presenta segni di rifacimento su strutture preesistenti che

danno l'idea di un piccolo chiostro: si tratta di ipotesi che per ora

non è possibile controllare.

|

|

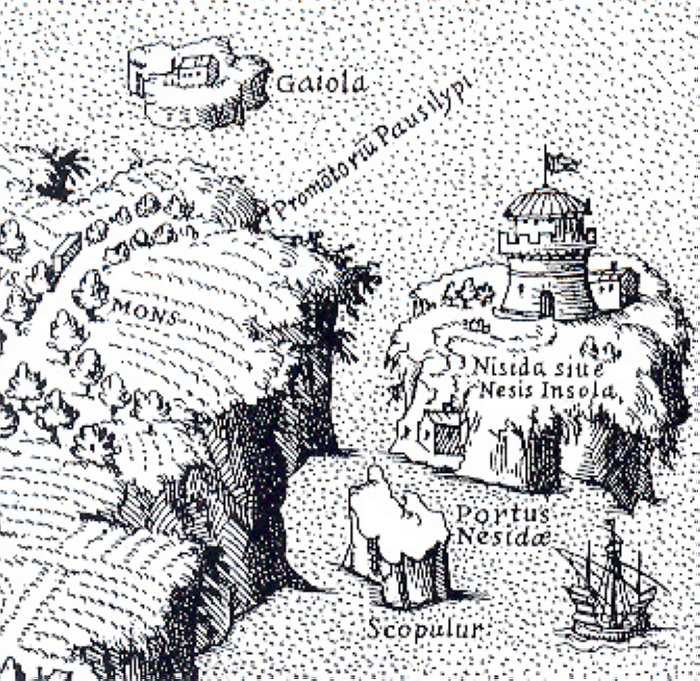

Pianta di Nisida

di Vincenzo de Ritis: si notino i sette piloni dell'antico molo

romano al di sopra del molo

verso l'isola del Lazzaretto |

Durante l'età angioina l'isola appare citata in un inventario di beni

della Chiesa napoletana datato 1485: in esso si allude fra l'altro

all'esistenza di una torre. Nel XVI° secolo l'isola, chiamata nuovamente

col nome originario di Nisida, viene ceduta in fitto a vari personaggi,

finchè nel 1558 viene acquistata da Giovanni Piccolomini, duca di Amlfi

e sposo della Contessa Costanza d'Avalos. Nei trent'anni in cui egli fu

proprietario, Nisida fu abbellita con una vegetazione più curata, mentre

furono sistemate ad uso residenziale le costruzioni più importanti

dell'isola, tra cui la torre citata nell'inventario del 1485.

Nel 1588 Nisida passa nelle mani di Pietro Borgia, principe di Squillace,

anche se la Chiesa continua ad esigere un canone annuo. Tale

consuetudine continuò negli anni con i proprietari che succedettero.

Nel 1600 l'isola venne acquistata dai Principi Duchi

Macedonio. Nel

1623 era affittuario Giambattista Di Gennaro il quale, approfittando del

comodo e celato approdo di Porto Paone, fece dell'isola un centro di

raccolta e smercio per i bottini che i pirati delle acque circostanti

gli fornivano: il Di Gennaro fu poi scoperto e giustiziato.

Nel 1624 il vicerè di Napoli, Antonio Alvarez di Toledo, duca di Alba,

preoccupato per il dilagare della peste in tutto il regno, fece spostare

il Lazzaretto da Posillipo allo scoglio fra Coroglio e Nisida, che fu

perciò detto del Lazzaretto Vecchio. In seguito a ciò sorse una lite fra

il vicerè e l'allora proprietario di Nisida, Vincenzo Macedonio il quale,

accampando diritti di proprietà anche sullo scoglio del Lazzaretto

Vecchio, mostrò di non gradire la presenza ravvicinata del Lazzaretto.

Alla fine un accordo fu trovato e il Macedonio ricevette un cospicuo

indennizzo. Il Lazzaretto fu poi completato nel 1628.

Nel 1648, durante la rivoluzione napoletana, Nisida fu approdo di alcune

navi spagnole che, insieme ad una guarnigione di soldati, ebbero il

compito di tenere impegnato il Duca di Guisa, mentre il vicerè si

riappropriava della città, mettendo fine alla rivolta.

Successivamente Nisida, pur rimanendo di proprietà dei

Macedonio, venne amministrata dalla famiglia dei Pietroni,

parenti dei proprietari: nel 1769 fu

fatto un primo apprezzo per conto del sovrano borbonico che intendeva

acquistare l'isola per farne una riserva di caccia, ma la trattativa non

ebbe seguito.

Nel 1814 Nisida fu

destinata da Gioacchino Murat a luogo di caccia. Con la restaurazione dei Borboni,

avvenuta l'anno successivo, l'isola passò al Demanio: in tale occasione

fu stilato un apprezzo, importante testimonianza dello stato degli

edifici e del territorio isolano a quell'epoca. Il Palazzo, costruito

tempo prima dal Piccolomini, divenne sede di un ergastolo che ospitò tra

gli altri Carlo Poerio, Luigi Settembrini, il Pironti, il Farcitano e

altri liberali italiani. Esso venne ricordato per le condizioni disumane

in cui versavano i detenuti e che furono sdegnosamente descritte dallo

statista inglese Guglielmo Gladstone che lo visitò. Ben diversa fu

l'opinione della scrittrice inglese Jessie White Mario che nel 1877

visitò il carcere trovando i carcerati in buone condizioni di vita con

vitto ed alloggio di ottima fattura. In conclusione ella finì per

credere che la mancanza di libertà per i detenuti finiva col non pesare

su di essi, i quali perciò erano invogliati a commettere reati pur di

restare in carcere!

Nel 1832 iniziò la costruzione del porto di NIsida, dal lato che guarda

la terraferma, dove secoli prima i Romani avevano il loro approdo. Poco

tempo prima infatti l'architetto Giuliano De Fazio aveva ritrovato le

due serie di "pilae" che

costituivano i moli del porto romano: questo portò ad un vasto dibattito

fra coloro, come il De Fazio, che volevano costruire i moli su piloni,

seguendo l'antico uso, e coloro che, sostenendo che le "pilae"

ritrovate fossero le arcate di un acquedotto, propendevano per la

costruzione di moli compatti. Alla fine si decise di costruire il molo

di levante su 7 piloni, quello di ponente su 4, come voleva il De Fazio.

Ma nel 1834 il De Fazio morì lasciando l'opera incompiuta: il precoce

logoramento cui andò soggetta, creò lo spunto per nuove polemiche. Così

nel 1847 i lavori furono ripresi con la costruzione di un nuovo molo che

congiunse Nisida allo scoglio del Lazzaretto Vecchio.

Tra il 1854 ed il 1858 fu costruito un nuovo Lazzaretto sul lato

nord-est dell'isolotto, ampliando il porto per destinarlo ad uso dello

stesso Lazzaretto.

Agli inizi del nostro secolo, Nisida lega le sue sorti a quelle della

città, interessata da gravi problemi di sviluppo e di espansione. L'area

prospiciente l'isola, fu scelta per l'insediamento siderurgico dell'ILVA

di Bagnoli.

Nel 1926 l'Aeronautica Militare si insediò nella parte bassa dell'isola

e solo recentemente si è trasferita a Pozzuoli. Nel 1933 il

penitenziario venne soppresso e trasformato in riformatorio giudiziario,

mentre nel 1948 assunse la denominazione di Casa di rieducazione per

minorenni: esso oggi accoglie circa 200 minorenni, qui destinati perché

irregolari nella condotta e nel carattere.

|

|

Lo scoglio del

Lazzaretto oggi inglobato nel ponte di accesso a Nisida |

Oggi quello che rimane degli antichi monumenti versa in condizioni di

estremo degrado. Salendo verso la cima dell'isola, dopo il primo

tornante, vi è una chiesetta dalla semplice facciata, costruita intorno

alla metà del XVIII° secolo. L'interno è ad unica navata con due accenni

di transetto: l'altare è finemente decorato con marmi policromi e

stucchi. Sulla destra della chiesa vi è il campanile semidistrutto,

mentre sotto la chiesa vi è un ipogeo in parte inaccessibile, un tempo

adibito alla sepoltura degli abitanti dell'isola.

Sulla cima dell'isola sorge la casa di rieducazione per minorenni,

costruita sul palazzo del Piccolomini. Essa è formata da un cortile

interno circolare, intorno al quale sorge un edificio a due piani (in

esso vi sono circa 70 celle, un pronto soccorso, la cucina e una cantina

sottostante). Al di sopra di questo edificio,

sorge una torre molto rimaneggiata: iniziata nel periodo angioino, fu

portata a termine successivamente non più per gli originari scopi

difensivi, ma soltanto per abitazione. Il tufo per la sua costruzione

proviene in parte da cave poste sull'isola stessa.

Presso il penitenziario sorge il cosiddetto

Cortile delle Scuole, costituito da un edificio al cui centro si apre un

cortile a base rettangolare con due ordini di finestre. Alcuni hanno

avanzato l'ipotesi che esso in origine fosse un chiostro dello scomparso

monastero di S.Arcangelo, in seguito inserito in un nuovo edificio.

Scendendo verso Porto Paone si scorge il Palazzo Borbonico, a due piani

per complessive 16 stanze. Presso di esso sorgeva il Cimitero dei

forzati con annessa cappella, oggi semidistrutta.

Da qui si giunge a Porto Paone, usato in epoca romana come ricovero per

le navi, ma non come porto a causa della sua limitata profondità. Il

porto vero e proprio dovette invece sorgere dove oggi si trova

l'insediamento della NATO, chiuso da due moli traforati, in una zona al

riparo dai venti.

Sulla striscia di terra che chiude Porto Paone dal lato destro, vi sono

i resti della Batteria Borbonica, postazione difensiva che ospitava un

certo numero di cannoni.

|